阪本裕文 トーク採録「相原信洋──風景論としてのアニメーション」

阪本裕文 トーク採録「相原信洋──風景論としてのアニメーション」

企画名:風景/映画再考Vol.5「相原信洋──風景論としてのアニメーション」

日時:2018年11月4日(日)

場所:鳥取大学 鳥取キャンパス コミュニティ・デザイン・ラボ

企画:佐々木友輔

第一部「Animated Psychedelia」

阪本:相原信洋さんは1944年生まれの個人アニメーション作家で、1960年代のサイケデリックカルチャーの精神がそのまま現代に生きているような存在でした。長髪にウエスタンブーツという風貌で、各地にアトリエを持ち、世界を旅してまわるという自由な生き方をされていたのですが、2011年にインドネシアのバリ島で旅行中に突然亡くなってしまわれました。

相原さんは、まずテレビの商業アニメのアニメーターとして仕事を開始されます。最初はスタジオ・ゼロというトキワ荘の人たちがつくったスタジオで活動して、その次にオープロダクションに移って活動しました。よく知られているところでは劇場版『さよなら銀河鉄道999 アンドロメダ終着駅』(りんたろう、1981年)の宇宙空間のシーンで、商業アニメではあり得ないようなグラフィック・アニメーションを手がけています。抽象的な光、火や水や煙といったエフェクトを得意としたアニメーターでした。一方で、1965年からは個人によるアニメーション制作を手がけるようになります。昼は商業的な作品をつくり、夜は自分のための個人アニメーションをつくる。彼のようなスタイルのアニメーターはあまり多くないんですね。商業アニメだけをやるか個人アニメだけをやる作家がほとんどで、両方を股にかけた作家は珍しいといえます。

今日の上映の第一部「Animated Psychedelia」では、相原さんの代表作を並べて、その作風、フィルモグラフィーの変化、関心の移り変わりについて簡単に説明したいと思っています。また、相原さんはアニメーションの枠組みに収まらない作品もたくさんつくっていました。第二部「風景論としてのアニメーション」では、佐々木さんが取り組んでいる風景論映画の再考というテーマと結びつけて、ドキュメンタリーや風景に関わる相原さんの作品を見ながら、相原さんの作品を新しい視点から読み解く可能性を探っていきたいと思っています。

(第一部「Animated Psychedelia」上映)

『STONE』(16mm、8分、1975年)

『カルマ』(16mm、3分、1977年8月)

『アンダー・ザ・サン』(16mm、11分、1979年)

『逢魔が時』(16mm、4分、1985年)

『映像(かげ)』(16mm、8分、1987年)

『WIND』(16mm、5分、2000年4月)

『LOTUS』(16mm、3分、2007年)

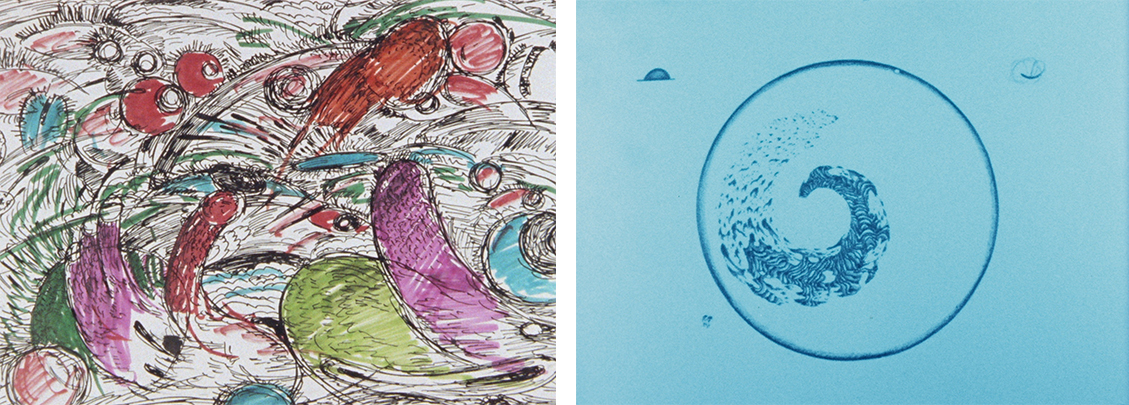

(左『アンダー・ザ・サン』 右『LOTUS』)

戦後映像芸術アーカイブについて

今日の講座には、これまで個人映画や個人アニメーションに触れる機会があまりなかった若い方が多く来られているとのことですので、まずは戦後映像芸術アーカイブとはどのような団体か、そして実験映画や個人映画、個人アニメーションとは何かという前提の話をしてから、相原さんのフィルモグラフィーを追っていこうと思います。

戦後映像芸術アーカイブは、私の他に美術館学芸員や研究者など、様々な人間が集まって設立されたNPO法人です。主に個人がつくった実験映画、ビデオアートやドキュメンタリーを扱うのですが、ポイントは、商業的なものではなく、個人が自身の資金で制作した、少ない予算でつくったものだということです。

なぜ個人がつくる非商業的な作品を扱うのかというと、そういう作品は多くの場合、商業的な作品のように会社が管理していないし、作家個人ではデジタル化や、オリジナルフィルムや旧規格のビデオテープの恒久的な保存を行うことが難しいわけです。そのため、公開当時は重要な意味のあった作品でも、何十年かすると気軽に見られなくなるといった状況が起こっていたんですね。こういった実験映画、ビデオアートやドキュメンタリーのアーカイビングは、国立映画アーカイブ(東京国立近代美術館フィルムセンター)や福岡市総合図書館フィルムアーカイヴ、東京都写真美術館などが積極的に取り組んでくれていますが、それでも全体としての作品数は限られたものであり、デジタル化への取り組みも遅れた状態にあるといえます。

そこで、そういった作品を現在の上映環境に適したクオリティでデジタル化することによって、誰でも気軽にアクセスできるようにして、その一方でオリジナルのフィルムなどは、ちゃんと温湿管理のできる保管施設を持った公的機関で保存してもらえるように仲介する、そんな隙間産業のような活動を法人設立の2014年から始めました。作品の主な貸し出し先は上映会・映画祭、美術館などで、非営利で貸し出しています。これまでにNPOメンバーの科研費成果の移管を受けるなどして、何名かの作家の作品をアーカイビングしています。デジタル化に際しては、可能な限り作家に試写やカラーコレクションに立ち会ってもらって、作家の意向に沿ったクオリティで作品を後世に残せるようにしています。

実験映画、個人映画、個人アニメーションについて

次に、そもそも個人映画や実験映画、個人アニメーションとは何かについて簡単に説明します。1920年代には、ダダやシュルレアリスムといったヨーロッパの美術と結びついてつくられた前衛的な映画が存在していました。多くの作品は数分ぐらいの非常に短い短編で、個人作家によってつくられていました。そういったものを先駆としながら、戦中・戦後のアメリカでアンダーグラウンド映画、すなわちハリウッドに対する個人の映画の運動が起きます。そういったアンダーグラウンドな、個人表現としての映画のムーブメントが世界中に波及していくんですね。

このような映画のスタイルとしては、いわゆる劇映画の形式をとらないものが多いです。劇的な表現をとらない場合は、作家によって表現がまったく異なるので、特定のスタイルでまとめることが難しい。例えばエクスパンデッド・シネマと呼ばれる、映写機を複数台使って上映する映画とか、ビデオを使ってリアルタイムに映像を加工していくような作品など、映画というよりも美術の文脈に近づいていくような実験的な作品が多くつくられました。上映される場所も、映画館よりもむしろ美術館であったり、実験映画を専門とする小さな上映会やシネマテークが主な発表の場でした。

相原さんが取り組んでいた個人アニメーションも、やはり制作の根拠となっているのが「個人」であるというところで、実験映画や個人映画と非常に近い関係にあります。いわゆるマンガ的なキャラクター表現に乗らない、抽象的・実験的なアニメーションもたくさんあって、そういった作品は特に実験映画や個人映画と密接だといえます。

個人アニメーションを定義するならば、商業的なアニメーションに対して、個人あるいは小規模なスタッフで制作されるアニメーション、非商業的なアニメーションのことを指すと思ってもらって良いです。共産圏のソ連・中国や東欧の国々、あるいはカナダなどでは公的なスタジオが設置されて、非商業的なアニメーションが多数制作されていました。それ以外の国々では、商業アニメの枠組みの中で仕事をしながら、そこに作家的な欲求を一致させるか、もしくは個人の作家として独立した環境で制作を続けるといったかたちになります。

相原信洋の表現スタイルとその変遷

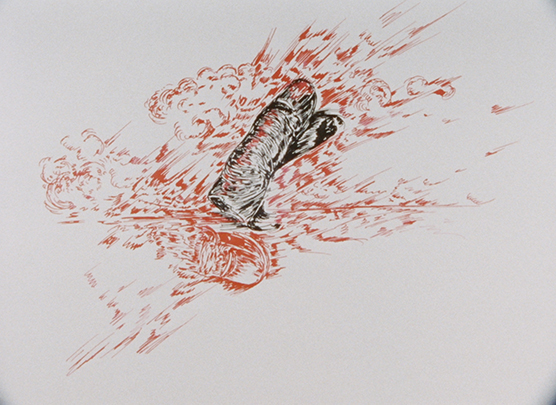

相原さんがアニメーション制作を始めた1960年代は、草月アートセンターやジャパン・フィルムメーカズ・コーポラティヴといった組織の活動によって日本でも実験映画や個人映画が広まり、上映運動のなかで作家が生まれてゆく時期だったんですね。そのため、彼自身も個人による実験的な表現から影響を受けつつ、そこに自身が仕事としていた商業的なアニメーションの技術が混ざるということが起こりました。実験映画・個人映画と商業アニメーションをつなぐという意味でも珍しい存在です。先ほど相原さんの代表作を見ていただきましたが、その実験性は理解してもらえたと思います。例えば『STONE』や『映像(かげ)』のように、紙の上に書いたドローイングだけでは完結しない。フレームの外に飛び出して、フレーム内の世界と外の世界を行き来したり、自然の風景を舞台にしたりする。そうかと思えば、ドローイングのアニメーションについても高い技術を持っていて、『WIND』などはもう気が狂いそうなほど緻密な運動を描くというように、異なる表現スタイルを兼ね備えた希有な存在でした。

(左『STONE』 中『映像(かげ)』 右『WIND』)

相原さんの表現のスタイルを年代別にまとめてみると、やや意外ですが、初期は割とドキュメンタリー的な、社会的な題材を扱うアニメーションを制作していたんですね。その後、自身の原体験や記憶を探る内省的な題材に向かい、次にドローイングの抽象的なアニメーションに向かいます。ドローイングのアニメーションにも二つのスタイルがあって、今見た作品でいうと、『逢魔が時』のような非常にカオティックなアニメーションと、『カルマ』のような流れる線のような繊細なアニメーションがあったと思いますが、その二つを使い分けていく。それに加えてもう一つの方向として、先述のドローイングだけでは完結しない、フレームの外部を巻き込むアニメーションがあった訳です。このように、相原さんのフィルモグラフィーは時期によって自身の表現のスタイルを広げながら展開していったわけです。

(左『逢魔が時』 右『カルマ』)

政治的・ドキュメンタリー的なアニメーション

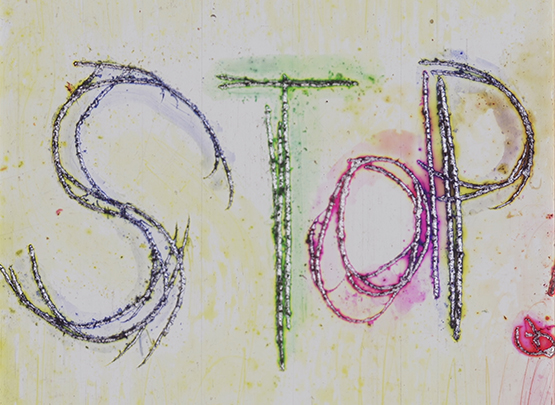

ここからは、今日の上映プログラム以外の作品を紹介しながら、相原さんのスタイルの変遷を追ってみたいと思います。まず、1965年に『あめ』という作品をつくるのですが、フィルムがすでに散逸していて、こういう作品があったという情報だけが残っています。残っているもので一番古いのは『STOP』(1970年)です。フィルムに直接傷をつけるシネカリグラフィーという手法でつくられた作品です。

(『STOP』ダイジェスト上映)

1960年代後半の日本は学生を中心とする安保闘争が盛んな時期でした。相原さんはサイケデリックカルチャーの洗礼を受けていたということもあり、社会変革に対する憧れというかシンパシーを持っていたようで、そういったものがこれらの作品には強く表れています。ヒッピー的なイメージがどんどん出てきます。その次につくられた『サクラ』(1970年)も当時の反戦運動をテーマに含んだアニメーションになっていますし、その後につくる『風景の死滅』(1971年)や『相模原補給廠』(1972年)も、政治的なドキュメンタリー・アニメーションになっています。『相模原補給廠』は、相模原にあるアメリカ軍の補給基地を撮った作品ですが、残念ながらフィルムは残存していません。『風景の死滅』については第二部で詳しくお話しします。

内省的なアニメーション

安保闘争が終わった後、社会の中にはある種の挫折がありました。相原さんも社会状況を反映した作品を経て、内面に目を向けて、自分の記憶や原体験をたどっていくような作品をつくるようになります。『やまかがし』(1972年)は第二部で見るので、ここでは『みつばちの季節は去って』(1972年)を見てみましょう。はっきりとしたエピソードは分からないのですが、養蜂家の風景と、何らかの抑圧から逃れようとする少年のイメージが重なっていくアニメーションです。

(『みつばちの季節は去って』ダイジェスト上映)

こういった作品をしばらくつくって、自分の内面に目を向けた果てに転換が訪れ、相原さんは自分の無意識にある抽象的な感情を抽象的な形態として表現するアニメーションに到達します。その転換点に当たる作品が『妄動』(1974年)という3分間の短い作品で、同年に開催された「100フィート・フィルム・フェスティバル」に出品されました。先ほどの上映で見た『カルマ』、『WIND』、『LOTUS』なども『妄動』の延長線上で、このスタイルは晩年に至るまで追求されていくことになります。この方向で一つの頂点を極めた作品として『The Third Eye』(1999年)を見てみましょう。不定形なイメージからスタートして、だんだんドローイングに入っていきます。

(『The Third Eye』ダイジェスト上映)

画面外・フレーム外に広がるアニメーション

相原さんのもう一つの方向、すなわち画面の外、フレームの外に運動を広げていくようなアニメーションの系譜は『風景の死滅』と『相模原補給廠』を例外とすると、『STONE No.1』(1975年)から始まります。この作品は先ほど見た『STONE』のプレバージョンで、静止画像を再撮影して、採石場をずっと前方に進んでいくアニメーションです。この作品の後に『STONE』、『アンダー・ザ・サン』など、屋外で画用紙をどんどん取り替えて、画面の外を巻き込んで広がっていくような作品をつくり続けてゆきます。『映像(かげ)』もその系譜に入っているかと思います。

今から見るのも同じような手法による、『光』(1978年)という作品です。相原さんは大学やデザイン学校でもアニメーションを教えていましたが、授業で学生を野外に連れていって、ワークショップ形式で作品をつくるということもよくやるようになります。

(『光』ダイジェスト上映)

このように相原さんは、狭い意味でのアニメーション作家にとどまらない広がりを持った作品をたくさんつくってきました。その背景には、相原さんが個人で作品をつくり始めた時期に実験映画や個人映画に強い影響を受けていたことがあると思います。

第二部「風景論としてのアニメーション」

第二部では、相原信洋さんに対する一般的なイメージとは別の側面に光を当てるような作品を見てみたいと思います。

ここ10年、いや10年に限らずかもしれませんが、相原さんの作家的なイメージは、サイケデリックで超越的な世界を見せるアニメーション作家という捉え方が一般的だったといえます。そういった受容においては、例えば社会的な側面やドキュメンタリー的な側面、そして風景の問題に関わる作品が、どうしてもサイケデリックなアニメーションの陰に隠れがちだったように思うんですね。通常のアニメーション作家はなかなか構築されたアニメーションの世界を解体することはしないのですが、相原さんは現実の風景や運動している対象を撮影して、唐突に作品の中に差し込んだり、野外の空間で偶然性を取り入れながらアニメーションをつくったりと、ドローイングの内と外を行き来する。あるいは、相原さんは様々な場所にアトリエを構えて旅先でもアニメーションをつくっていたのですが、そういった、スタジオの中にこもるのではなく外にどんどん出ていくような作家としての側面にも注目してみたいと思います。おそらく、こういった切り口で相原作品を見るプログラムは今までなかったのではないかと思います。

最初に上映する『風景の死滅』は、三里塚闘争と呼ばれる、1966年から始まった新東京国際空港(現在の成田国際空港)建設に反対する運動の現場に行って撮影された作品です。地元農民・全学連学生と機動隊が激しく衝突し、多数の逮捕者や死者まで出てしまうんですが、そういった闘争の現場にカメラを持って赴いて、そこで記録としてのアニメーションを撮るという、ほかに例がないユニークな作品なんですね。

『風景の死滅』はずっと、失われたフィルムだと思われていました。京都造形芸術大学に残されていた相原さんのフィルムをチェックしていると内容不明な8mmフィルムが見つかって、テスト上映してみたらまさしく『風景の死滅』だった。すぐにデジタル化をおこなって、今日がデジタル版の初めての上映になります。

冒頭しばらくは、記録映画やテレビニュースなどを再撮影して、三里塚の様子を映しています。中盤で出てくるパフォーマンスのシークエンスは日本幻野祭です。頭脳警察、ブルース・クリエイション、高柳昌行ニューディレクション、高木元輝トリオ、ロスト・アラーフ(灰野敬二)などに加えて、ゼロ次元や三里塚の地元農民も登場するアンダーグラウンドなフェスティバルが1971年8月におこなわれたのですが、その前後の様子を撮っています。映画の後半は、接収された土地をブルドーザーが整地している様子をコマ撮りするという展開になっています。

『やまかがし』(1972年)と『逢仙花』(1973年)は、相原さんが内省的なドキュメンタリー・アニメーションをつくっていた時期の作品です。その後に『SHELTER』(1980年)と『MY SHELTER』(1981年)という、風景論アニメーションと呼びたくなる1980年代の作品を見ていきたいと思います。『風景の死滅』はサイレント作品なので、15分間ずっと無音になりますが、のんびり見てください。

(第二部「風景論としてのアニメーション」上映)

『風景の死滅』(8mm、15分、1971年)

『やまかがし』(16mm、5分、1972年3月)

『逢仙花』(16mm、12分、1973年4月)

『SHELTER』(16mm、7分、1980年)

『MY SHELTER』(16mm、9分、1981年10月)

(『風景の死滅』)

均質化した風景と権力

『風景の死滅』がつくられた当時、1970年前後に提起された風景論とは何かということを、まずは簡単に説明したいと思います。1968年に永山則夫がピストルを奪って、4つの都市で4人を射殺するという連続殺人事件があったのですが、足立正生、松田政男、佐々木守、平岡正明、相倉久人といった人たちによる「批評戦線」というグループの運動の過程で、この永山則夫の事件を題材にして『略称・連続射殺魔』(1969/1975年)という映画が製作されます。これは幼少期から永山則夫が見てきたであろう風景、そして永山が事件を起こした街を追ってゆき、その風景をドキュメントするという非常に変わった作品です。淡々と風景を映し出しながら、時折説明のナレーションが入るかたちで進行していきます。

作品の正式タイトルは『去年の秋 四つの都市で同じ拳銃を使った四つの殺人事件があった 今年の春 十九歳の少年が逮捕された 彼は連続射殺魔とよばれた』。とても長いので『略称・連続射殺魔』と呼ばれています。冒頭のシーンでは、永山が生まれ育った網走市で、大名行列を模したお祭りがおこなわれています。しかしこういった風景は本来、北海道の風景ではないんですね。なぜかというと、北海道はアイヌ民族の土地で、明治になって道内への開拓と入植が進められたので、こういったお祭りは土着のものではないわけです。

あるいは、北海道の地方の町にも映画館があり、そこには東京と同じく映画スターのポスターが貼ってあったりして、メディアというものが日本の隅々にまで入り込んでいた。評論家の松田政男はこうした風景を目にして、あることに気がつくわけですね。要するに日本の風景が均質化している。高度経済成長の時代で、メディアが日本の隅々まで入ってきて、社会環境が均質化し、まるで日本全体が一つの都市のようになっている。さっきのお祭りの話もそうです。本来そこになかったものが後から入り込んで、どこに行っても同じ東京のコピーがあるような風景になりつつある。

松田はそうした風景を「権力」そのものとして捉えました。権力が日本の風景を均質化し、自分たちを抑圧してきている。そして、永山は風景=権力からどんどん追い詰められて流浪を繰り返し、その風景の閉塞を乗り越えるために事件を起こしたと捉えたわけです。松田自身の言葉を借りれば「永山則夫は、風景を切り裂くために、弾丸を発射したのに違いないのである」というわけですね(松田政男『風景の死滅 増補新版』航思社、2013年、17頁)。

情況論から風景論へ

松田政男の風景論は、「批評戦線」が刊行した第二次『映画批評』という雑誌を中心として展開され、後に『風景の死滅』という評論集としてまとめられます。

当時、政治的な議論のなかで情況論というものがありましたが、そのような局所的な「情況」という言葉では社会を捉えられなくなるような時代の変化がありました。戦後、各年代を通して展開してきた社会運動が下火になり、局所的な問題に抵抗することでは行き詰まりが生じてくる。その代わりに何がやってくるかというと、経済的な豊かさの実現にともない、風景が均質化されるというかたちで、権力が自分たちの社会環境を均一化し、ならしていく。それによって自分たちがまるで間接的に管理されているように感じたのだと思います。そういった状態を指すのに「情況」という言葉では足りなくて、彼は「風景」という言葉を提示したわけです。「風景とは国家権力のテクスト」であると(松田政男『風景の死滅 増補新版』300頁)。その背後に国家権力があるものとして風景を読み解くことができるはずだということですね。

風景論は厳密な理論ではなくて仮構的な理論というか、いろんな人がいろんなレベルで論じていったものですが、風景論が面白いのは、今の時代、要するに権力と高度化した資本主義が複雑に結びついた社会を予見し、射程に含むような理論であるというところです。管理された環境が前提になってしまったときに、どういったかたちでそれを変えていけるのかという、現在にも通じるアクチュアルな理論だったわけです。

当時の風景論映画を二つ上げておくと、一つは、松田政男と一緒に活動していた足立正生と若松孝二による『赤軍-PFLP 世界戦争宣言』(1971年)。カンヌ映画祭の帰りにパレスチナに寄って撮影された、日本赤軍とPFLP(パレスチナ解放人民戦線)のドキュメンタリー映画です。足立はその後、風景を突破するためには映画と実践を一致させるしかないと考え、実際にパレスチナに渡って日本赤軍に合流しました。もう一つは、「風景/映画再考」の第一回に来られた原将人(原正孝)が脚本をつとめ、大島渚が監督した『東京战争戦後秘話』(1970年)です。ここでいう東京戦争とは、要するに安保闘争のことです。安保闘争の後の物語、東京の風景についての劇映画ですね。こういったものが風景論に関わる作品として挙げられると思います。

権力論に収まらない余剰

相原信洋の『風景の死滅』は明らかに松田政男の著作からタイトルをとっていますが、彼は風景論争には特に関係していません。また三里塚で映画を撮りながらも、三里塚闘争には何も関わっていないんですね。だから相原さんを風景論と結びつけることには、当時には注目されなかったけど、現在から見返して初めて分かるような面白さがあると思っています。

『STOP』や『サクラ』を見るに、相原さん個人の心情としてはおそらく安保闘争や反戦へのシンパシーを感じていたはずです。また当然、松田の『風景の死滅』と同じタイトルをつけるからには、風景論もある程度視野に入っていたと思います。そうした前提のもとで相原さんは三里塚の現場に行き、ドキュメンタリーとしてアニメーションを撮った。

三里塚闘争について補足をしておくと、当時、政府が新東京国際空港をつくるために、もともとそこに住んでいた農民たちの未買収の土地を土地収用法に基づいて強制的に収用しようとする。売るとも言っていないのに、人の畑に入り込んで測量を始めたりするといった強引なやり方で建設を進めたところから問題が発生しているんですね。今の原発問題とも通じる、中央・東京が地方を踏みつけにしていくという構図です。成田空港内には、現在も未買収の土地が残り、反対運動に関わる鉄塔や家屋があるなど、いびつなかたちの空港になっている。そんな激しい運動が繰り広げられたのが三里塚だったわけです。

映画史的には、三里塚を撮ったドキュメンタリー監督としては小川紳介が知られています。小川は三里塚に移り住んで、反対運動をする農民や学生たちと一緒に生活しながら、彼らが機動隊とぶつかっていく過程を記録したドキュメンタリーの連作をつくり続けました。

相原さんが三里塚に赴いた1971年は、闘争がかなり激しい局面になっていた時期に当たります。冒頭でコラージュ的に闘争の様子を撮っていたり、日本幻野祭の様子や、接収した土地をならしていくブルドーザーやショベルカーを撮ったりしているところを見ると、基本的には相原さんも、松田政男と同じように風景を権力のテクストとして見ていた。ある種の権力論として見ていたと思うんですね。

だけど今、この作品を見直して面白いなと思うのは後半部分です。権力論では説明がつかない余剰がたくさんあるんですよ。野原に咲いている草花をコマ撮りしたり、昆虫を撮ったりしたショットは、本来、政治的な意味づけのためには不要のはずですが、後半ではそういったものが多数登場するんですね。政治的な風景論映画として捉えるには矛盾がある作品。だけど、そこにこそ面白いものがあると思うんです。

「図鑑」的なアニメーション

ここでヒントになるのが、風景論争に加わった写真家の中平卓馬です。中平は1968年から『プロヴォーク』という写真の雑誌に関わって、意味に回収される前の世界を写真で表現することに取り組んでいました。その活動を経て、1973年に『なぜ、植物図鑑か 中平卓馬映像論集』という評論集を出すんですね。そこで彼は「世界、事物の擬人化、世界への人間の投影を排除してゆかねばならないであろう」という言い方をして、人間を中心に置いて世界を意味づけていくこと、要するに政治的に意味づけていくことを否定して、人間の考えたイメージや観念を受け付けない「図鑑」的な写真の撮り方に移行すべきだという考えに至るんですね(中平卓馬『なぜ、植物図鑑か 中平卓馬映像論集』筑摩書房、2007年、20頁)。中平は「図鑑」について、「部分は部分にとどまり、その向こう側には何もない」ものであり、「輝くばかりの事物の表層をなぞるだけ」であると述べます(35頁)。今後はそのような、意味を重ねてしまう前の世界に接触しようとする写真を撮らなくてはならないと、本の中で提起するわけです。これを『風景の死滅』の後半の余剰部分に当てはめると、相原さんもまた権力論で回収できないものに惹かれて、草花の運動であるとか、昆虫であるとか、そういったものに「図鑑」的にカメラを向けたと解釈できるのではないかと思うんです。

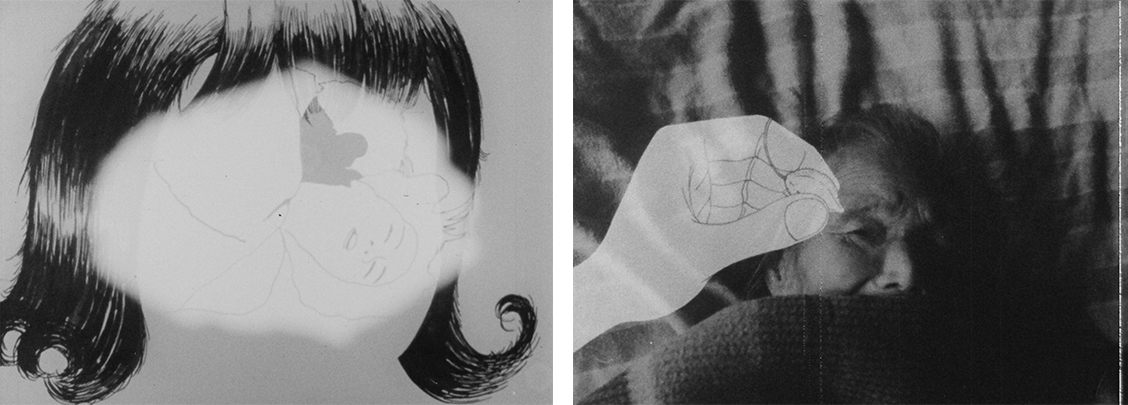

そして『風景の死滅』の後、『やまかがし』や『逢仙花』において、相原さんは内省的な題材に向かうわけですね。実験映画や個人映画の文脈では日記映画というスタイルがありまして、作家の日々の生活の過程を題材にする映画のことですが、相原さんがつくっていたのはまさに日記映画のアニメーション版といえる。これはこれでかなり興味深いものです。

(左『やまかがし』 右『逢仙花』)

その後、相原さんは一方でドローイングのアニメーションをつくりながら、1980年代に再び風景論に関わる映画であるといえる『SHELTER』と『MY SHELTER』をつくります。相原さんの実家に残る防空壕を舞台として、そこに生えている草花に色を塗ったり、コマ撮りしたりして抽象化する。別のものにしていくわけですね。聞こえてくる音声は戦時中の音源を使っています。現在の防空壕のイメージと過去の音声を重ねることで、時間が多層化されているという意味では、政治的な文脈に回収することができる作品だと思いますが、やはりそれだけでは説明できない余剰が作品の大部分を占めている。

というのも、草花にペイントすることは、やっぱりそれ自体に特に意味はないわけですよ。『MY SHELTER』で抽象化に至るまで徹底的にコマ撮りしてカットアップするのも、政治的な文脈からすれば、その行為に意味は見当たらないわけなんですね。でも相原さんは、それを作品の中心に置いている。中平卓馬の言説を参照するなら、相原さんもまた人間的な意味づけや人間の歴史に回収されない事物に惹かれ、そういったものに、政治的に意味づけられてしまった風景から抜け出す一つの経路を見出したのではないか。彼の風景論的なアニメーションは、そういうことを示しているんじゃないかと思うわけですね。

(左『SHELTER』 右『MY SHELTER』)

相原さんはチベットや北海道など様々な場所にアトリエを持って、移動しながらアニメーションをつくっていました。風景論に結びつけるなら、こうした制作のスタイルもまた、均質化されない風景を求める旅の一形態だったのかもしれません。残りの時間は、佐々木さんがどう感じたかを伺って、話を膨らませていけたらと思います。

相原作品の二重性

佐々木:阪本さん、ありがとうございました。相原信洋さんは特定の意味に回収されないアニメーションを組み込むことで、『風景の死滅』では三里塚闘争を一風変わった視点から記録し、『SHELTER』や『MY SHELTER』ではストレートな反戦的メッセージをずらしている。けれども、例えばこれは『三里塚 辺田部落』(小川紳介、1973年)終盤の、念仏を唱えるおばあさんたちの顔のクローズアップにも通じるところがあると思うのですが、やがて三里塚に空港が建設されれば、相原さんがカメラを向けた草原も更地になり、そこにあった草花や昆虫も失われてしまうわけですよね。一見すると他愛もない風景のようでありながら、かつて確かにそこに生きていたものや存在していたものがあるんだと知らしめることによって、ストレートに闘争への参加や反戦を訴えかける以上に観客の感情を揺さぶってくる。それを、政治的な意味づけに抵抗した風景と見ることもできるし、より強力な政治性を帯びた風景として見ることもできる。お話を伺いながら、そのようなことを考えていました。

相原さんが自分の祖母を撮った『逢仙花』にも似たところがあると思うんですね。だんだん衰弱して、痩せ細っていく祖母の身体が映し出されるとき、そこに植物の繊細なラインが視覚的に重ね合わせられる。一方では、死にゆく祖母に向けた相原さんの心情が表れているかのような、非常に感傷的なイメージとして見えてくるのですが、他方ではもっと即物的というか、痩せ細った手足がまるで草の茎や木の枝のように見えてくるというような、身もふたもない視覚的な連想をしてしまう映画でもある。一人の人間が亡くなって、ぴくりとも動かなくなったとき、故人への想いや悲しみと同時に、人間もまた一つのモノだったんだ、物質で出来ていたんだという事実が強く意識されることがありますが、相原さんのアニメーションにもそのような二重性が備わっているように思いました。

阪本:ドローイングであろうとコマ撮りであろうと、アニメーションは連続する運動過程のなかで対象を別のものに変容させてゆく、二重化してゆく技術でもあるわけなので、そういった点でも、すでにある意味を別のものに開いてゆく潜在力を持っていると言えますね。それは『SHELTER』や『MY SHELTER』において大変強く表れていると思います。アニメーションの技術を用いながら、防空壕という戦争の痕跡が残る風景のなかに、意味づけられていない別の世界を発見していこうとする。これらは極めて批評的な作品だと思います。

映画『TRAILer』について

阪本:佐々木さんの映画で僕が一番印象深いのは『TRAILer』(2016年)なんですね。この作品は戦争に関わる主題であることにとどまらず、『SHELTER』や『MY SHELTER』と似た構造を持っているような気がしますが、いかがですか?

佐々木:『TRAILer』では、2015年の沖縄の映像と米軍の戦争記録の朗読を通じて、現在の風景と過去の風景を重ね合わせつつ検証することを試みました。映像と音を通じて画面を二重化するという点で、確かに似たところがあるかもしれません。

また、政治的な意味づけに回収されない風景に向かおうとする相原さんの姿勢も、とても共感できるところです。特に現在のネット的な言説空間では、敵か味方かで単純に判断されてしまうことが非常に多い。特定の意見に賛同しなければ敵とみなされる一方、別の陣営からは細部の差異を無視して味方として扱われるようなことがしばしば起きていますよね。けれども一人の人間は本来、そんなに単純化して計れるものではない。例えば男としても女としても括れないような余剰、右としても左としても括れないような余剰を誰もが持っているし、他にも様々な属性を備え、矛盾したものもたくさん抱えています。

だからこそ、単純化された理解に抗い、複雑さを複雑さのままに受け止めるような映画制作をしたいということは常々考えています。『TRAILer』の舞台となった沖縄についても、考えてみれば自分自身が、メディアの提供するイメージを通してしか沖縄を知らないことに気づいたんです。かつて戦争で多くの死者を出し、今も米軍基地問題が続いていることや、青い海のリゾート地みたいな情報は入ってくるけれど、それぞれの情報が棲み分けられて断片化しているので一つの像を結ばないし、個々のイメージを検証する術も持っていなかった。だったらやはり自分の目で見なければ駄目だと言うところから『TRAILer』の撮影を始め、沖縄の各地をひたすら移動しながら撮影するプロジェクトを現在も続けています。自分の足で歩き、自分の目で見ることで、メディアを通じて見た風景と風景の間に何があるのか、それぞれの風景はどのようにして切り取られたものなのかを探っているところです。

(佐々木友輔『TRAILer』2016年)

アニメーションによる風景のラフスケッチ

佐々木:もう一つ、今日の上映と講座で気づいたことについてお話ししたいと思います。僕自身、相原さんと言えばサイケデリックで緻密なアニメーションをつくる作家という先入観がありましたので、特に実写映像を用いた作品をまとめて見ることで印象が大きく変わりました。例えば『STONE』にしても、他の作家ならカットしてもおかしくないコマがたくさん含まれていますよね。絵を描いた紙をめくる動きや、フレーム外に出ようとしている人物の姿がそのまま写り込んでいたり、邪魔をしに来た女の子が画面に映ったりする。あるいは風のせいで紙の位置がずれたり、カメラ位置が安定していなくて画面がガタガタ動いたりして、几帳面につくられたアニメーションを見慣れた観客からすると、ややもすれば「粗雑」と見做されかねないノイジーな作品になっている。このことをどう捉えれば良いかとずっと考えていたのですが、「ドキュメンタリー・アニメーション」というキーワードを踏まえることで腑に落ちたんです。

現在、ドキュメンタリー・アニメーションもしくはアニメーション・ドキュメンタリーと呼ばれる表現が注目されています。よくある手法としては、証言者のプライバシー保護や身の安全のために、インタビュー音声のみを使用し、実写映像部分はアニメーションやロトスコープなどでマスクするというものが挙げられます。相原さんの作品もこの文脈に位置づけられるだろうということは講座前から考えていたのですが、実際に鑑賞してみると、実は大きな違いがあることに気づきました。

証言者の顔をマスクする手法の場合は、撮影自体は一般的なインタビュー撮影の方法とそれほど変わりません。事後的にアニメーションを作成し、実写映像に被せるわけですね。それに対して相原さんの場合は、撮影現場に居る時点からすでにアニメーション制作が始まっています。写真を撮ったり、メモ書きをしたり、風景のラフスケッチをしたりするのと同じ感覚で、コマ撮りアニメーションという手段を選択しているのではないでしょうか。だからこそ、撮影時に蝶が飛んできたら、ちょっとよそ見をするみたいにカメラを向けてみたりもするし、風が吹いて紙の位置がずれてもそのままにしておく。僕は以前、「映画による場所論」ということを提唱したのですが、アニメーションをつくること自体が風景をスケッチする行為であり、その場所について思考する行為であるという意味で、相原さんの作品はまさに「アニメーションによる場所論」と言えるのではないかと思うんです。

阪本:確かに相原さんは、アニメーションというものの捉え方が少し違うんですよね。たとえドローイングのレベルで具体化されていなくとも、それは外の世界の事物との関係を持っている。彼にとっての、外の世界を探る方法が、たまたまアニメーションであったということではないかと思います。それは第二部で取り上げた作品にみられるような、ドキュメンタリー的なアプローチを踏まえることで、初めてクリアに見えてくるものではないかと思います。

佐々木:アニメーションと聞くと、どうしてもパッケージ化された「完成品」、要するに劇場公開映画やテレビアニメを想起してしまいますし、基本的には一枚ずつ絵を描いていかなければならないという制約もあって、即興性や偶然性、ドキュメンタリー性とは縁遠いものと見做してしまいがちですが、相原さんはそれとは違うアニメーションとの関わり方を実践していた。アニメーション制作を通じて物事を見たり、聞いたり、考えたりすることも、一つの方法として成立し得るのだということを教えていただきました。

阪本:相原さんは一箇所に止まらず、いろんなところに移動していた人で、最後にはバリ島で亡くなってしまうという、ほんとうに人生そのものが旅というような人だったといえます。そんな彼が世界を探索していく一つの手段がアニメーションだということですね。

佐々木:旅に出かける時には常にライトボックスを持ち歩いていたという逸話が、そのことを物語っているような気がします。それでは、そろそろ時間となりましたので今日の講座を終わりたいと思います。阪本さん、長時間にわたり貴重なお話をありがとうございました。