小森はるか トーク採録「「私たち」の心を映す風景」

小森はるか トーク採録「「私たち」の心を映す風景」

企画名:『息の跡』上映+小森はるか監督トーク

(鳥取大学地域学部「地域学総説」関連企画)

日時:2018年6月29日(金)

場所:鳥取大学 鳥取キャンパス コミュニティ・デザイン・ラボ

上映作品:『息の跡』(93分、2016年)

企画:稲津秀樹(鳥取大学地域学部准教授)

進行:佐々木友輔

陸前高田への移住

佐々木:それではトークを始めたいと思います。小森さんには水曜日の地域学総説でも講演をしていただいて、そこでは先ほど上映した『息の跡』の制作に到るまでの話が中心でしたので、今日は作品の内容により深く踏み込めたらと思います。

とは言え、地域学総説に参加していない方もおられますので、まずは簡単なおさらいをしておきたいと思います。小森さんは2011年に東京藝術大学を卒業して、卒業式を間近に控えた3月11日に東日本大震災が起こりました。その後、小森さんは東北に行くことを決心するのですが、最初から作品をつくるという意識があったわけではく、ボランティア活動をしながら、自分に何ができるかを考えていったのだというお話でしたね。ではそこから、どのようにして陸前高田の佐藤貞一さんと出会い、映画をつくり、各地で上映をおこなうに至ったのか。『息の跡』という映画が生まれた経緯について伺えますか。

小森:2011年はボランティアとして、東京と東北を行ったり来たりしていましたが、2012年の4月から瀬尾夏美さんと陸前高田に引っ越しました。瀬尾さんは大学の同級生で、絵と文章を書くアーティストです。一緒に引っ越しをして、暮らし始めたけれど、なかなか作品をつくることには行き着かなくて。アルバイトをしながら、その傍らにいろんな人にお会いしたり、風景を撮影したり、そういうことを半年ぐらい続けていました。

佐藤貞一さんとは、引っ越してから割とすぐに出会いました。英語で震災の手記を書いてる人がいるよと地元の方に教えてもらって、本当にそんな人がいるんだという興味で佐藤たね屋を訪ねたのがきっかけです。そのときもすごく魅力的な人だと思ったし、お店にもすごく興味を持ったんですけど、その日にすぐ撮りたいと思ったわけではなくて、もう少し時間が経ってから撮影をさせてもらうようになりました。

移り住んで撮る

佐々木:陸前高田で暮らす中で、やっぱり映画を撮りたいという気持ちが高まって、「それなら佐藤さんだ」となったのでしょうか。それともピンポイントに佐藤さんを撮りたいというところが出発点になったのでしょうか。

小森:人を撮りたいと思ったんですね。きっかけの一つは『阿賀に生きる』(佐藤真、1992年)との出会いです。『阿賀に生きる』は、新潟の水俣病があった地域に映画スタッフたちが移り住んで、3年間暮らしながら撮った映画です。そこに暮らしている人たちを「新潟水俣病の患者さん」として撮るのではなく、彼らの日常をそのまま切り取って、「そこに暮らしている人たち」であることをきちんと記録している。

当時の私は風景ばかりを見ていて、日常的に人と接しながらも、そこにカメラを持ち込んで人を撮るということにどうしても踏み込めなかったのですが、『阿賀に生きる』のカメラマンの小林茂さんにお会いして「あなたは人の悲しみを背負うことができないんだよ」とはっきり言われたのが結構大きかったんです。「その人の代わりに何かするということはできない。だから、その人のために泣くことはやめなさい。自分の涙は、悲しくて涙しか出ないほどの出来事があなた自身に降りかかったときのためにとっておきなさい」と。たぶんそれぐらいナイーブな感じでお会いしたんだと思います。続けて「映画をつくるというのは、そういうこととは違うんだ」という話をしていただいて、そこでかなり吹っ切れて、やっぱり人をちゃんと撮りたいなと思ったんです。

それで、何人かの方と丸一日一緒に居させてもらって記録をすることを始めたんですね。お一人お一人の暮らしとか、一日一日を丁寧に撮影したいと思い、そのときにずっと気になっていた佐藤さんにもお願いしてお店にカメラを持って通うようになりました。

佐々木:最初は佐藤さんだけでなく、複数の方のところに行っていたんですね。

小森:そうです。ただ、自分のバイトがだんだん忙しくなって、撮影を継続できたのが佐藤さんともうお一人くらいしか居なかったんですね。

バイト先は家族経営のおそば屋さんで、すごくお世話になったのですが、撮影よりもそこにいる時間のほうが長くなってしまっていました。まるでおそば屋さんの家族の一員のように、あるいは町の住民のようになっていくような、どっぷりと町の暮らしに浸かる日々だったのですが、佐藤さんのところに行くと、町の暮らしと切り離されている感じがありました。あの場所は全然ひとけがなくて、佐藤さん自身、もちろん地域の人たちとの関わりはありますが、お住まいは仮設住宅だし、お店ではお客さんとの接触くらいしかなくて、それ以外の時間はずっと一人で英文を書いたり、朗読をしたりしていた。佐藤さんの店に行くと、高田の町の中にありながら高田から離れていくような、そういう感覚があったんです。それが私にとっての抜け道と言いますか、息抜きと言いますか、すごく救われたところがあったから、撮影を続けられたのだなと今は思います。

佐々木:『阿賀に生きる』では移り住んで撮ることが重要な要素になっていますが、一言に「移り住む」と言っても、具体的な土地や距離に応じて様々なグラデーションがある。小森さんの場合は、移住先そのものというよりもそこから少し離れたところ、自分の生活圏から切り離されたところに暮らしていた佐藤さんが撮りたい対象として浮かび上がってきたということですね。

佐藤さんを「特別な人」みたいに撮らない

佐々木:佐藤さんともう一人の撮影に絞り込まれた時点で、その記録を映画にしようという気持ちはありましたか?

小森:はい。お二人を撮るようになった頃にはもう、作品にしようという気持ちはありました。けれどそれも、はっきりと映画にしたいというよりは、大学の修了制作の発表が迫っていたこともあったので、目先のアウトプットする場所に向けて記録してきたものをかたちにできればという気持ちですね。自分にとっては、作品というよりも記録という意識のほうが大きかったです。被災した地域ってすごく変化が大きくて、時間が流れていくのが余りにも早いので、どんどん変化していくその人たちの暮らしをとにかく留めておきたいという気持ちで撮っていました。修了制作発表のぎりぎりまで、お二人の記録を編集したものをつくっていました。

佐々木:そうすると、もう一人の方についてもかなり膨大な記録があって、作品化する予定だったということですか?

小森:そうですね、それは今また制作中です。

佐々木:なるほど、現在進行形で制作が進んでいるんですね。ちなみに佐藤さんに関しては、どれぐらいのペースで、どれぐらいの量を撮っていたのでしょうか。

小森:撮影はおおよそ月一〜二回ぐらいですね。『息の跡』は再編集をしているんですけど、その作業から関わってくれたドキュメンタリー映画の編集者の方に素材を見られて「すごく少ない」と言われて、自分でもはじめて素材が少ないことに気づいたんです。佐藤さんのお店には毎日お昼休みに遊びに行ったりとか、けっこう頻繁に通っていたんですけど、撮影は限られた時間しかしてなくて。よく映画になったくらいの時間しかカメラを回していないと思います。

佐々木:カメラのRECボタンを押すか押さないかの判断基準については、どのようなことを意識していましたか?

小森:私の場合はたぶん「撮らなかった」というより「撮れなかった」ことのほうが多いと思います。「撮る」ためだけにそこに居るという感覚はあまりなかったので、お店のお手伝いをさせてもらったり、奥さんとも仲良しだったので、一緒にお茶を飲んだりお喋りしていて。そういう中で、どのタイミングでカメラを出すかを計らうほうが難しかったという感じです。佐藤さんが一人で居るとき、例えば開店の前後とか、そういう時間に撮影したものがほとんどです。

佐藤さんを「特別な人」みたいに撮りたくなかったんですね。佐藤さんとの関係性ができていく中で、佐藤さんのほうから撮影の提案をしてくれることも増えてきましたが、それが佐藤さんを何かしらのかたちで誇張してしまうと感じたら、あえて撮らないようにしました。佐藤さんのことをまるでスーパーマンみたいに扱っているような方々に出会うこともあって。もちろん佐藤さんは佐藤さんなんですけど、そのような見方で撮ると、何かが間違って映ってしまうような気がしたんですね。むしろ私は、佐藤さんが仕事終わりとか、休憩時間に急に語り始める話が聞きたい、それを撮っておきたいという気持ちがあった。そういう場面を選んで撮っていたということはあると思います。

佐々木:佐藤さんが表向きに見せる顔ではなく、オフの瞬間。

小森:そうです。オフを撮っていたかもしれないですね。

佐々木:映画の中の佐藤さんは一見、すごくパワフルに見えるけれど、ふと「これずっと続けるのかな」といった弱音を吐いたりする瞬間があって、そんな場面がとても印象的でした。

佐藤たね屋という風景

佐々木:先ほど「作品というよりも記録」というお話がありましたが、僕は『息の跡』を拝見して、むしろ小森さんは「映画をつくる」という意識がとても強い作家だという感想を持ったんですね。目の前で起きたありのままをすべて平等に記録していこうというのではなく、明確にこれを撮る、これは撮らないという選択が働いているように感じたからです。

他方で、映画では撮られる側の佐藤さんも「記録」の問題に自覚的な人物ですよね。英語や中国語など様々な言語で震災手記『The Seed of Hope in the Heart』を刊行していることもそうですし、先ほどのお話にあったように、小森さんのカメラに自分がどう映るかということにも、やはり非常に意識的なのだなと思いました。

このように、『息の跡』には記録する人物を記録するというメタな構造があります。佐藤さんが見せたいものと小森さんが見たいものの間には当然ズレもあって、時には衝突したり、駆け引きをしたり、共犯関係を結ぶこともあったのではと想像します。そのような、非常に緊張感のある共同制作の記録として『息の跡』を見ることもできると思いますが、小森さん自身は「記録する人物を記録する」ことについて、何か意識していたことはありますか?

小森:やっぱり佐藤さんは自分で本を書いているし、すでに伝えたいことを様々なかたちで発信しているので、それを私が手伝うみたいな気持ちはあまりありませんでした。それよりも、私にとっては、あの場所に佐藤たね屋という風景があったということを残したいという気持ちが大きかったと思います。何もないところにぽつんと一つだけ、華やかな看板が立っていて、トマトとかいろんな野菜が実をつけていて、ほっとする場所だったんですけど、そこに居て何かをしていた人を忘れたくないというか、撮っておかないといけないという気持ちがありました。

佐々木:映画を見ていると、画面の中心に映っているのはあくまで佐藤さんや佐藤たね屋の建物なのだけど、プレハブの窓や半透明なビニールシート越しに外の景色が見えていて、車がたくさん走っていたり、前にコンビニが建ったりと、周囲の風景が妙に気になってくる。一人の人物と一つの建物から定点観測することで、むしろその周囲に広がる風景のあり様や、時間の流れに伴う変化が浮かび上がってきたのが印象的でした。その辺りはやはり撮影のときから意識していたことですよね。

小森:そうですね。窓の外に見える風景は毎回必ず撮っていたし、編集の中でもすごく意識したところです。

佐々木:佐藤たね屋自体が、佐藤さんによる風景の編集という感じもしますね。看板を立てたり絵を描いたり、身近にあるものをブリコラージュして、自分の風景をつくっていく。震災と津波という大きな力によって変形された風景や、国や行政がつくり出そうとしている風景をハッキングして、別の風景につくり変える試みだと感じました。

作品をいつ終わらせるか

佐々木:もう一つ、同じ作り手として気になるのが、どうやって映画を終わらせたのかということです。作品を閉じるのはすごく難しい。人を撮る場合には特にそうですよね。期限を決めて撮る、満足の行くところまで撮る、どちらかが一生を終えるまで撮り続けるなど様々な選択があり得る中で、小森さんは2016年に『息の跡』という93分の作品をいったん完結させたわけですが、ここで完成だ、終わりだというタイミングはどのようにして決まったのでしょうか。

小森:修了制作の発表が2015年1月で、その時点で一度かたちになっていたのですが、その時はまだ終われている気がしなくて。その後すぐに仙台に引っ越して、物理的に高田から離れたこともあって、何か無理やり終わらせてしまったという感じがあったんです。

佐々木:修了制作という〆切に合わせたことに心残りがあったんですね。

小森:ありました。その後に山形国際ドキュメンタリー映画祭で上映して、そこで見てくれた人が劇場公開しようと言ってくれて再編集が始まったんですけど、劇場公開の準備をしているときに佐藤さんのお店がなくなることが決まったんですね。それで、エンドクレジットの後の解体シーンの撮影をおこないました。もちろん佐藤さんのことを撮り始めた時から、いつかあの場所が無くなることは分かっていましたが、無くなるもののために記録をするみたいな考え方はあまり好きではなかったので、最初からお店が無くなるまでを撮って終わりにしようと決めていたわけではありません。けれど結果的に、解体の撮影をして、最後に井戸を引き抜くところを撮ったときに、ああ、これで終わりなんだなと。

佐々木:実際に撮る中で。

小森:そうです。撮ってみて感じたんですね。また私だけじゃなくて、佐藤さんが、壊すところを撮らせてくれたんですよね。解体には一週間ぐらい掛かっているのですが、私が仙台から撮影に来るまでかなり待っていてくれたんです。壊す順番も全部決まっていて「ここを撮ったらいいんじゃないの」「最後は井戸だ」みたいなことも全部演出されていて、あの最後のシーンを撮ったんです。

佐々木:佐藤さんの演出を小森さんはすんなり受け入れられたんですか? 余計なことをしないでと思ったりは(笑)。

小森:そうですね、これまでは余計な部分もいくつかありましたけど(笑)、最後の最後はそんなことは思わず。しかも映画がこれから公開されるというときだったので、ここまでを映画にしなさいという意味なんだなと思いました。そうやって、佐藤さんと一緒に映画を終わらせた実感が私の中にはありました。

佐々木:やはり佐藤さんは自分が映画に出ることに自覚的な方ですね。一種の共同制作になっている。

小森:はい。それは公開してからもいまだにずっと続いていると思います。

『二重のまち/交代地のうたを編む』について

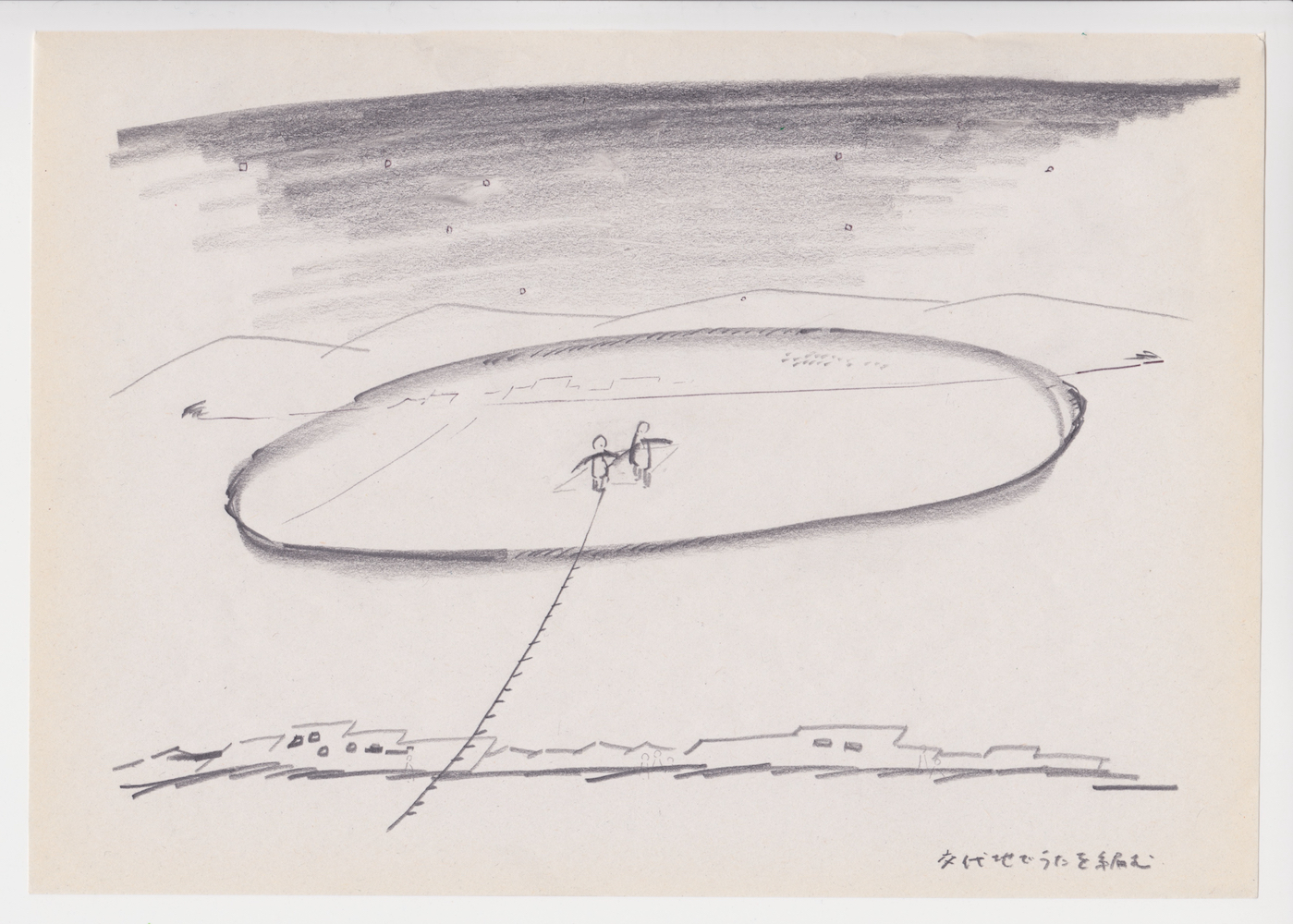

佐々木:新作についても伺いたいと思います。『二重のまち/交代地のうたを編む』というタイトルで、一緒に活動している瀬尾夏美さんとの共同制作だそうですね。

小森:そうですね。今準備している新作は出演者を募集してつくる作品です。2015年に瀬尾が書いた『二重のまち』というテキストを朗読してくれる人を募集しました。

『二重のまち』は、震災から20年が経った2031年の陸前高田を想像しながら、そこに暮らしている人たちの視点で書いたお話で、その物語を使った制作が、最近の活動の中心になっています。現在の陸前高田は土地のかさ上げをして、新しい地面ができて、新しい町ができて、その上に暮らしている人が居てという状況です。ものすごく違和感のある、まるでSFのような風景の中での生活なんですけど、住んじゃうと意外と普通というか、暮らしが始まるとどんどん慣れていってしまう。住んでいる人たちにとってはやっぱり生活のほうが圧倒的に強くて、私たちもその状況を分かっているので、もし今話を聞こうと思っても、この状況を肯定するような言葉しか聞けないような気がして。それで、まったく違う土地の人たち、震災の当事者性が薄いと感じている人たちを町に呼んで、一緒に作品をつくりたいと考えたのが最初の動機なんです。

震災の当時に高校生以下だった人たちということで、15歳から26歳という年齢制限を設けて募集しました。応募者への面接をした際、震災はすごく遠い場所で起きたことだけれど、日本各地で、ずっと震災について考え続けていた子がかなり居るんだと知れたのが良かった。50人ぐらい集まったのですが、予算的に全員は連れて行けないので選考して、やっと4人のチームが決まったという状況です。具体的に何をするかについては、まだ全然決まっていないのですが。

佐々木:『息の跡』でも自分の住まいから少し離れた場所に暮らす佐藤さんを撮影したように、「少し距離を置く」ことが重要な要素になっていますね。瀬尾さんのテキストによってフィクションの要素が加わることもそうですし、当事者性の薄い若い人たちに参加してもらうこともそう。べったり密着するのではない関わり方、距離の取り方を模索しておられることがよく分かりました。

©Natsumi Seo

「私」ではなく「私たち」の風景

佐々木:このトークの採録は「風景/映画再考」というウェブサイトで公開する予定ですので、「風景」という言葉についてもお聞きしたいと思います。『二重のまち/交代地のうたを編む』には「2031年、どこかで誰かが見るかもしれない風景」という副題が付いていると伺いましたが、小森さんは「風景」という言葉にどのような意味を込めて使っているのでしょうか。

小森:陸前高田で撮影をしているときに、地元の人から「心というものは、自分自身の中じゃなくて風景のほうにあるんだ」という話を聞かせてもらったのが印象に残っています。「その風景が津波によって壊れたから自分の心が痛いんだよ」と。自分の中にだけアイデンティティーがあるわけじゃない。心がある場所としての「風景」という感覚を、たぶん高田に住むいろんな人たちが持っていたんですね。

それと同時に、いろんな人が居て良い場所としての風景。「私」じゃなくて「私たち」みたいな、もう少し曖昧で広範囲な主語を含んだ感情や心を映してくれるのが風景なのかなとも思います。震災後、再び緑がたくさん生えてきたらみんながちょっと元気になったりして、本当に風景と人の心が呼応している、関係しているのが分かったんですね。「人の心」と言うと漠然としているんですけど、そういうものを映し出してくれるかもしれないという気持ちがあって、人を撮るのとは別の時間で、風景を撮ることも必ずやりたいなと思っているんです。

佐々木:なるほど、ありがとうございます。アニメーション研究者の土居伸彰さんが『21世紀のアニメーションがわかる本』(フィルムアート社、2017年)の中で、20世紀と21世紀のアニメーションのモードの変化を「私から私たちへ」という言葉で説明しているのですが、奇しくも小森さんからも「私」ではなく「私たち」という言葉が出てきたのがとても興味深いなと思いました。もちろん両者の問題意識が完全に一致しているわけではないでしょうが、佐藤さんという強烈なキャラクターを持った個人にカメラを向けながらも、あえて彼を「特別な人」のようには撮らないようにしたり、曖昧で広い主語を含んだ心情を映し出すものとして風景に注目するというお話を伺っていると、無関係とも言い切れない。土居さんはアニメーション・ドキュメンタリーという表現手法にいち早く注目した方でもありますし、色々と接点を見つけることができそうです。今後、アニメーションとの比較や「私たち」という文脈から、小森さんの作品を読み解くような試みが出て来ると面白そうですね。僕自身も宿題として持ち帰りたいと思います。

質疑応答──佐藤さんの映画に対する姿勢

佐々木:では、そろそろ質疑の時間をとりたいと思います。小森さんに聞きたいことがあればぜひこの機会に。いかがですか。

来場者:佐藤さんはこの作品を見られたんですか。

小森:はい。もちろん見ています。

来場者:どんな感想をいただきましたか。

小森:佐藤さんは1〜2回ぐらいしか見ていないと言うんですね。何度も見るとその当時の自分に戻ってしまうんじゃないかという気がして、つらくて見れないそうです。今の佐藤さんはもうお家も建てて、お店も再建して、かなり安定したというか日常に戻っている状況なので、映画に写っているプレハブでお店をやっていた頃は、もちろん忘れられない記憶でもあるけれど、つらかった、苦しい時間の記録でもある。そういう距離感でこの作品のことを見ていると思うんですね。だけど、それでも映画を好意的に応援してくれている。「私の作品じゃなくて小森さんの作品なんだから、堂々と上映しなさい」と言ってくれました。

佐藤さんは絶対に舞台挨拶に来ないんですよ。一回も来てくれたことがなくて。けっこう意外だって思われるんですけど、全然目立ちたがり屋ではなくて、むしろ目立たないように配慮をしている方なんです。この映画に映っている「佐藤さん」と自分自身は違うということを、佐藤さんは意識されていてごっちゃにしていないと思います。

佐々木:ちなみに佐藤さんがご覧になったのは、修了制作と劇場公開どちらのバージョンですか?

小森:たぶん、それぞれ一回ずつしか見ていないと思います。そう言いながら見てくれている可能性もありますけど(笑)。

来場者:今日のお話で、佐藤さんがオフの時間に語っているところを撮りたかったと仰いましたが、何も語っていない瞬間、彼の日常の佇まいや動作で画面を構成しようと思ったことはありますか?

小森:語っていない佐藤さんを撮りたいという気持ちはありましたが、たぶん私が居るかぎり、それは無理なんだということが撮影をする中で分かりました。佐藤さんのほうがそう振る舞えないというか、私に気を遣ってくれているんだと思いますが、佐藤さんはどうしてもカメラを意識した行動をとってしまう。なので私のほうも「話しかけないでください」とお願いすることを止めて、この今の二人の関係性でできるものを撮ろうというように考え方を変えていきました。

来場者:佐藤さんの来歴については、小森さんのほうから質問をしたのか、それとも佐藤さんから説明をしてくれたのか、どちらですか?

小森:撮影はしていませんが、佐藤さんのこれまでの人生については、私のほうからけっこう聞かせてもらいました。種屋さんを始めたのは震災の10年前くらいで、それまでは会社員をやっていて、それを辞めて種屋を始めて……というような話は、映画を見ても全然分からないと思いますけど、そういうお話はたくさん聞かせてもらいました。

質疑応答──町の二度目の破壊

来場者:佐藤たね屋の周囲を走る車の音が最初からずっと耳ざわりだなと思いながら聞いていたのですが、最後に映し出された、盛り土のすごく非現実的な風景とか、それをつくるための長いベルトコンベアとか、そういうものを込み込みで考えると、震災の復興の現実や矛盾を映画の中で表現しようとされていたのかなと思いました。

小森:佐藤さんの生活を撮ることを通じて復興の状況を描いていくことは、意図的というよりは、だんだんそうなっていったところがあります。私もあの時、工事がああいうかたちで始まるとはまったく想像できていませんでした。土盛りについては復興計画で見ていたけれど、実際に目の前に現れた時に、12メートルの高さの土を盛るとはこういうことかと驚くことのほうが多かった。毎日そうやって風景が変わってしまうことに焦りもあったし、佐藤さんのお店も土盛りによって無くなるとは思っていなかったので、悔しいというか、傷つくような気持ちもありました。そういう中で、復興の状況を何とか映し取っておかなければという気持ちはどんどん強くなっていきましたが、他方で「復興反対」みたいな映画をつくるのも絶対違うと思っていました。佐藤さんも復興していく町をすごく冷ややかに見ていた人だったので、佐藤さんがどう思っているか、そして状況がどうあるかということを、とにかく記録しておくことしかできないという気持ちに自然となっていきました。

来場者:盛り土によって、佐藤さんのお店があった場所が10何メートルの土の下に埋まってしまうのは、津波で地域が破壊され、復興のためにまた破壊されるという、二度目の破壊だと思ったんです。

小森:地元のみなさんもそう言っていました。津波であんなにたくさんのものを失ったのにまだ失うものがあったのかと思うくらいの、二度目の喪失が復興工事であったんです。土の高さが津波を連想させるところもあって、一度水で埋まってしまった町と土で埋まってしまった町が重なって見えてしまうという話もよく聞きました。

作品をつくることについて

佐々木:最後に、唐突なお願いで申し訳ありませんが、これから何かしら作品をつくろうと考えている人たちに向けて言葉をいただけないでしょうか。鳥取大学にも、卒業論文と卒業制作を同時に提出しようとしている学生や、映研で自主映画を撮っている学生が居ます。また今日の上映会には、地域調査プロジェクトという授業の履修者にも参加してもらっています。彼らは戦後の鳥取で放送されたラジオドラマ脚本を読む練習をして、当時のラジオ放送の再現を試みているんですね。とても熱心に取り組んでくれているのですが、やはり鳥大は美術大学ではないので、アーティストや映画監督の生の言葉を聞いたり、その制作を間近で見る機会がなかなかない。ですので、一つの実例として、小森さんはいったいどういうことを考えて作品をつくっているのかお話しいただけたら嬉しいです。

小森:作品をつくるのは大変ですよね。でも私は、映画監督や芸術家みたいないわゆる「作家」がつくる作品と、自分がつくっている作品なり行為なりとは違うもののような気がしています。むしろ佐藤さんが記録していることや、町の人たちが弔いのために工夫してやっていることのように、「手探りで何とか伝えなきゃ」「この記憶を忘れないようにしなきゃ」というかたちで、つなぎ止められていくようなものに共感したり、尊敬しているところがあります。例えば、誰かに聞いた大事な話を他の誰かに渡したいと思ったら、自分自身がそのためのメディアになるとか、中間地点に立つ役割を果たせれば良いくらいの感じで居れば、そこから作品が生まれたりするような気もします。なので、あまり肩肘張らずにやってもらえたら良いなと思います。

佐々木:無茶振りにも関わらず、とても良い答えをいただきました。では、この辺りで今日のトークを終わりたいと思います。小森さん、ありがとうございました。

小森:ありがとうございました。