工藤春香トーク採録「〈生きていたら見た風景〉を辿る――工藤春香の制作と活動」

工藤春香トーク採録「〈生きていたら見た風景〉を辿る――工藤春香の制作と活動」

企画名:風景/映画再考Vol.6「〈生きていたら見た風景〉を辿る――工藤春香の制作と活動」

日時:2021年12月8日(水)14:45-16:15

場所:オンライン実施(Zoom)

企画:佐々木友輔

令和3年度 鳥取大学 学長経費事業

イントロダクション

佐々木:オンライン講座として、風景/映画再考の第六弾「〈生きていたら見た風景〉を辿る――工藤春香の制作と活動」を行います。この講座はもともと鳥取大学地域学部附属芸術文化センターの講座企画として2016年から行っていたのですが、しばらく中断を挟んで、今回は久々の再開になります。「風景映画」と工藤さんの作品との関わりについては、後半に私のほうから説明する予定ですが、まずは工藤さんにこれまでの作品制作やご活動についてお話をしていただきたいと思います。工藤さん、今日はどうぞよろしくお願いします。

工藤:よろしくお願いします。私は2002年に東京藝術大学美術学部の絵画科油絵専攻を卒業して、2014年まで絵画制作をメインに活動していました。それで、2016年からは過去の事件や事柄をモチーフにして、社会構造とその中の個人をテーマに、法律や制度、地域史等をリサーチして、オブジェクトや絵画、映像等を使ったインスタレーション作品を制作しています。2018年からは、アートとジェンダーとか、フェミニズムを研究するコレクティブ「ひととひと」に参加して、現在はその代表を務めています。

絵画からインスタレーションへと扱うメディアは変わっているのですが、動機として一貫しているのは、自分がいる場所はどういうところなのか、その中で何を感じていて、どういうスタンスをとっているのかを、自分自身で把握するための手段として制作をしているところです。

第一期:違和感の具象化

工藤:では、これから順を追って今まで制作してきた作品についてお話ししたいと思います。大学を卒業して、作品制作を20年くらいやって来たんですけど、最初の1〜2年の時期と、それから10年ぐらいの時期と、ここ最近とで、明らかに制作の意識が変わってきているので、その三つの時期に分けて説明したいと思います。

これは最初の時期ですね。《晴れた日は学校を休んで》と《あわいの日》は2003年の作品で、飛んでいるブラジャーやいろんなところに佇んでいるブラジャーを油彩でキャンバスに描いています。この時は具象で描いていました。

工藤:これは女の子がうずくまって血を流しているシリーズです。似た作品がいくつもあって、《物語が始まる》では、同じ女の子が穴の中に顔を突っ込んでいます。

工藤:これらを描いていた時期は、ちょうど大学を卒業して1〜2年経った時だったんですけど、大学の時は自分も周りもみんな制作を中心に生活していたんですね。なので、そういう価値観が当たり前だと思っていたんですけど、大学の外に出ると、当たり前ですが制作をしてない人のほうが多い。自分が「制作をする人」ではなくて「若い女性」として扱われる機会が多くなったことに驚いてしまいました。いろんな違和感があったんですけど、その頃はまだジェンダーとかフェミニズムという言葉を知らなかったので、その違和感を言語化することができなかったんです。

先ほどのブラジャーのシリーズについても、なぜ女性だけ胸という自然にあるものを隠したり、かたちを保つために下着をつけなきゃいけないのかなって疑問がすごくあったんですね。ただ、そのことをうまく言語化できなくて、女性であることや女性扱いされることに対する違和感だけがあって、ブラジャーのイメージや、うずくまって血を流しているイメージを作品にしていました。

「言語化できなかった」のがポイントで、今ならフェミニズムの勉強をし始めているので、その時の違和感が少し言語化できるんですね。シモーヌ・ド・ボーヴォワールというフランスの哲学者、フェミニスト理論家がいるんですけども、その人が『第二の性』(1949年)という本で述べた「女性とは他者である」という言葉に、当時、自分が感じていた違和感が当てはまるなと思いました。つまり、女性は女性として生まれるのではなくて、男性を主体とする文明によって他者化されて、二次的かつ客体化された存在になっているという主張がこの本には書かれているんですね。どうやら「女性」というものは人間とは違う別のイメージとしてどこかにあって、そのイメージを当てはめて「お前は女である」「女ではない」とジャッジされている感覚が当時から体感としてあったんですけど、「女性とは他者である」という言葉に辿り着く前は、こういうふうに作品にして表すことしかできなかったんです。このシリーズが自分にとって何だったのかずっと分からなかったんですけど、それから20年経って、フェミニズムに出会って言語化されたことで、ようやく意味があったんだなと分かりました。

第二期:内面的な風景

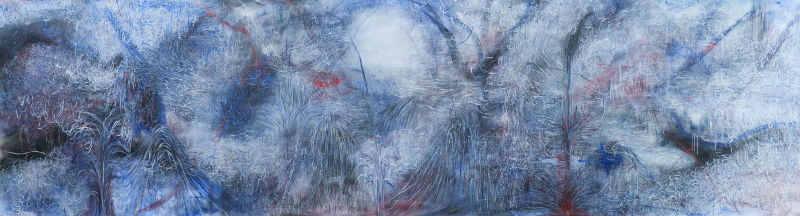

工藤:それからガラッと変わるんですけども、その後から2015年までのシリーズは、もっと内面的な風景を描くようになりました。ライブドローイング的に、まったく後先を考えずに、とにかく大きい作品を作っていました。今、スライド画面に映っている《穴の中の光景》(2006-2007)は約12mあるんですね。その奥に見える作品も3m以上かな。

工藤:なぜ大きな作品を作っていたかというと、自分の内面的な風景を描く時に、小さいキャンバスや普通のサイズのキャンバスだとコントロールできてしまうんですよね。絵の具のコントロールもできるし、なんとなく作品になってしまうんです。それだと自分の分かっている範囲から出られなくなってしまう感覚があって、それでは意味がないので、自分でも制御できないくらい大きい画面にすることで、もっと自分の身体とそこから出てきたものとが初めて出会うような感じで向かい合えると思ったんですね。絵を描く時は絵の具とか筆とか画材を使いますが、それも全部コントロールしきらない状態で進めていくようにしていました。絵の具が垂れるとか、そういう重力等も含めて、自分を振り回しながら制作することをテーマにしていました。

その中で、自分の制作の心持ちが変わるきっかけになった作品が《生きている》で、和歌山県新宮市の浮島に行った時に感じた風景を描いたものです。

工藤:私は小説家の中上健次さんのファンで、小説の舞台になった新宮市の聖地巡りをしていたのですが、その時に浮島に出会って衝撃を受けたんです。浮島の森って、住宅地の真ん中に突然池があるんです。死んだ植物が地面というか池に浮かんでいて、そこに植物の種が落ちて、死んでいる植物の養分を吸ってまた植物が生えていく場所なんですね。今生えている木も倒れたらまた島の養分になる。この島の中だけで生と死が循環してる場所で、自分の死生観と少しつながるものがありまして、そこに行った時に初めて目の前にある風景と自分の中にあるイメージを行き来させて絵を描く経験ができたんですね。それまでは自分の中しか見ていなくて、外の風景を全然見ていなかったことに気づいて、この作品を作ることで初めて外の風景を見ることができたという体験をしました。そこから少し制作がやりやすくなりました。

第三期:社会や政治への関心

工藤:それで、こういうふうに初めて外を見れるようになったのが2013年以降なんですけれど、そのぐらいから外の風景だけでなくて、やっぱり社会や政治にも関心を持てるようになってきたんですね。それまでは自分の内面的な問題で手一杯で、外を見ることができていなかったんです。

工藤:「紀元二六〇〇年―西暦2020年 棄てたのは私、棄てられたのは私」は2016年に行った個展です。社会に関心が高まってから、ニュースをよく見るようになったり、気になる法案が通りそうになったら個人的に国会前にデモに行くようになったりしたのですが、2013年にちょうど東京オリンピックの誘致が決まったんですね。私は国策として大きなイベントをやるのは危険なことだと思い、そのことについて調べるようになったんです。そこで衝撃的な論文を見つけまして、それをテーマに調べたりして、この個展につながりました。展覧会の概要を読みますね。

1940年、昭和15年。紀元2600年記念事業として、東京で開催される予定だった万国博覧会第12回オリンピック東京大会は、日中戦争激化と国際的非難を理由に中止に追い込まれました。当時、紀元2600年記念事業として、数々の式典や事業が行われましたが、それに伴い、1937年のスポーツ新聞東京版では、東京の景観美化を呼びかけた記事が載せられました。そこで京橋地区にある不良住宅というものが問題とされていました。東京の景観美化運動が清潔化、衛生化と同義に捉えられた時、そこから排除された人々の暮らしがありました。そしてそれを牽引したのが、当時の美術批評家協会や学者、建築家、東京市職員らによる有志団体の、都市美協会というものでした。国家事業が行われる時、その裏にあるもの、存在を消されていくものがあります。その流れは現在でも変わらず、収束の見えない原発事故、東北、九州の震災の復興も終わらないまま、2020年開催予定のオリンピック東京大会の準備は進められています。国家の維新をかけた事業が行われる時、アートもまたそれに利用されます。海外のお客様に見せたくないものを隠すための隠れ蓑や、日本の文化を示すためにアートに正しさを求められることもあります。今回の展示では会場となる日暮里のHIGURE 17-15casの付近の地域にかつてあり、自治体からの排除対象となっていた、廃品回収業のバタヤ集落について想像し制作をしました。

工藤:1940年にやるはずだった東京オリンピックは日中戦争等で中止にすることになったんですけれど、紀元2600年記念事業は予定通り行われたんですね。その時に、当時の美術批評家協会とか建築家たちが有志団体を作って、貧困な人々が住んでいた京橋地区の不良住宅を排除して、追い出して、清潔にしようという運動を行っていた事実があったんですね。それを知ってかなり衝撃的だったんですけど、現在もやってることはあまり変わっていない。2020年の東京オリンピックは一年延期になったんですけど、霞ヶ丘アパートのように老朽化して、なおかつ住んでいる人もお年寄りが多くなっているところを壊したりとか、やっぱり今でも見せたくないものは排除するというのが昔と変わらずあることが分かって、これは作品にしなきゃと思いました。

当時の新聞には、都市美協会についてのことが連載みたいな感じで連続的に載っていたんですね。そういう新聞のコピーを刷って、会場で見れるようにしました。新聞に載っていた写真を私がキャンバスに描いた絵もあります。

工藤:この白い旗は、元の写真では全部日の丸だったんですね。式典の時にみなさんが日の丸を持って、富士山に向かって振っている写真ですが、実際はフェイク写真だったという説もあります。まあプロパガンダの写真だったんだと思いますが、それをあえて大きいキャンバスでもう一度絵画化することをやりました。

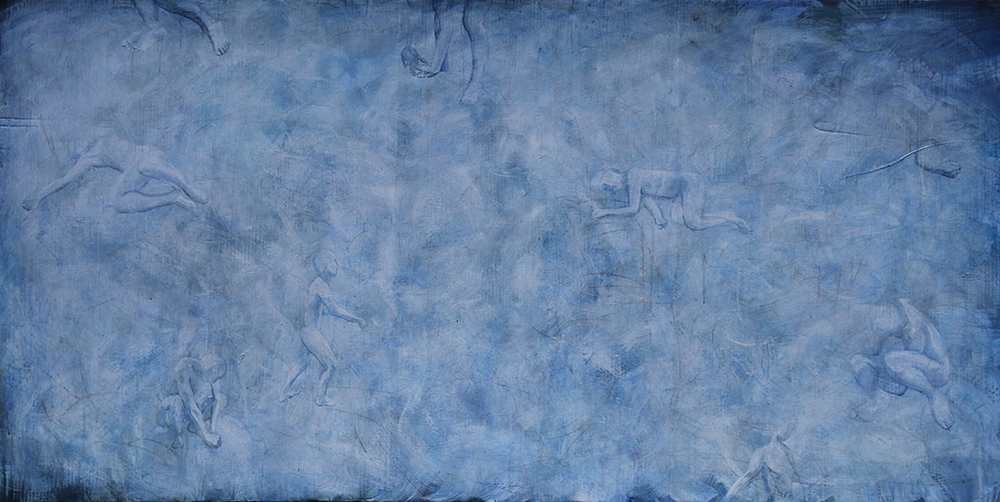

工藤:別の絵では、ダンボール等の廃品回収をしていたバタヤ集落の人たちの暮らしを調べて、そういう人たちが労働をしている時のポーズを実際にモデルさんにとってもらって、それを描きました。これはキャンバスじゃなくて大きいダンボールに描いてあります。この時初めてインスタレーションのような展示になりましたね。それまでは普通に壁に展示することしかなかったので、この試みだけでもかなりドキドキしていました。

生きていたら見た風景

工藤:この個展の後にすぐ出産をしたんですね。その後、2017年に「生きていたら見た風景」という個展をやりました。この時には自分が出産する前に感じた不安をもとにテーマを設定しました。私は高齢出産だったんですけど、子どもに障害があったらどうしようという不安があったんですね。障害のある子どもの育児をすることで、自分の時間がなくなって、制作ができなくなってしまうのではないかという不安がありました。その時に、これは自分の差別感情なのかなって思ったんですね。

工藤:脳性麻痺の障害のある人たちの自立運動団体「青い芝の会」の横塚晃一さんが書いた『母よ!殺すな』(生活書院、2007年)を20代の時に読んで、すごく衝撃を受けたんですね。1970年代に障害を理由にお母さんが子どもを殺す事件があったんですけど、この本は殺される側の立場から「生きさせろ」という叫びであり、実際に障害のある人たちが社会に介入していって、法制度を変えた運動について書いているんですね。これを読んだ時に頭を殴られたような感じがありまして、というのは、自分がいかに健常者側からの視点を当たり前だと思っていたかということですね。自分と立場の違う人から見たら、同じ風景を見ていても全然違う風景に見えることに気がついていなかった。それを突きつけられて衝撃を受けたんです。それなのに、自分の子どもが障害を持って生まれてくるかもしれない、当事者の親になるかもしれないって思ったら、すごく不安になってしまうという、それは何なのか。自分のこの価値観はどこから生まれてきたのか、どうしてそういう価値観になってしまったのかということと向かい合わなければと思いまして、そこから旧優生保護法について調べ始めました。

旧優生保護法は優生思想に基づいて出来た思想で、不良な遺伝子を減らすということが書かれているんですね。個展では、もし強制不妊等で生まれなかった子どもが生まれていたらどういう風景を見たのかを想像するために、架空の部屋を作りました。自分の子どもがちょうどはいはいしている時期だったので、赤ちゃんの視点を知りたかったので、子どもの目の近くにiPhoneをベルトでしめて、知人の自宅を借りて自由に歩かせたんですね。そうすると、赤ちゃんの視点で見たいろいろなものが写っていて、同じ部屋にいても、赤ちゃんから見るとこういうふうにものが見えているのかっていうのが分かったんです。

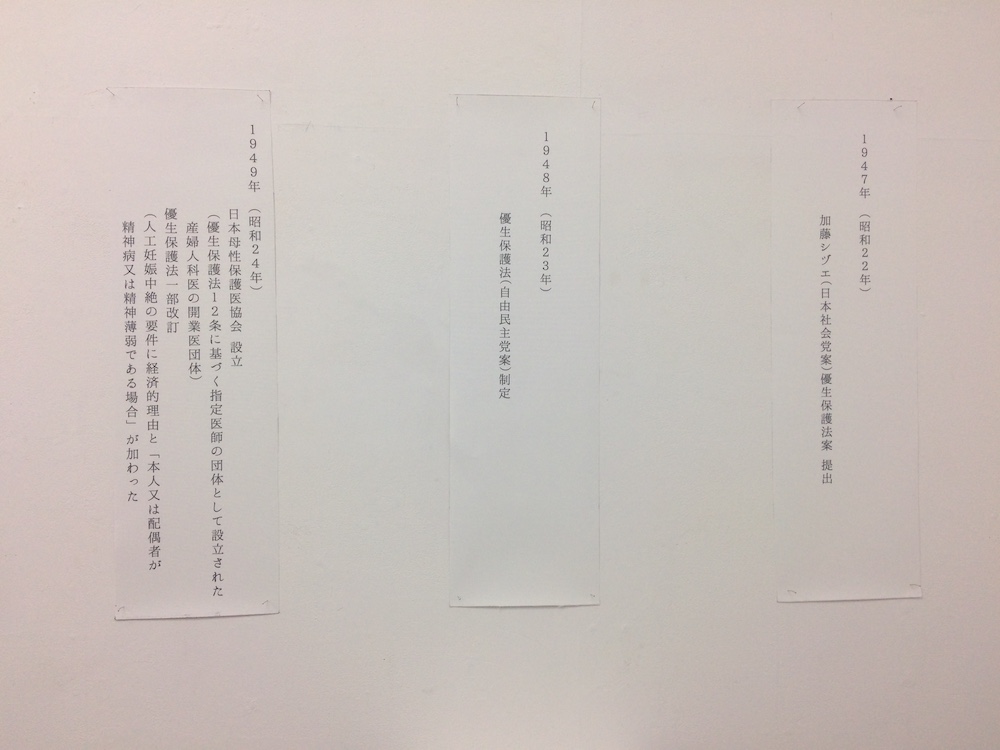

工藤:同じ空間の壁面には、日本に優生思想が入ってきた歴史について、1800年代から2017年までの年表を作って貼っていきました。その年表の上には、旧優生保護法が作られるきっかけになった人物の肖像画を貼りました。もう一つの部屋には、旧優生保護法に関係する事件や、その当時の法案について報道していた新聞の切り抜きを並べました。これも年代によって報道のされ方が違っていて、当時は特に非難されるような感じではなくて、けれど現代に近づいていくと、ちょうど展示をしている時くらいに国を訴える訴訟があったんですね。旧優生保護法があった時に不妊手術を強いられた人たちが国を相手取って裁判を起こすということがあったので、タイミングが合いすぎて怖かったんですけど、展示をしました。

工藤:ここに描かれているマーガレット・サンガーは、日本の産児制限やバースコントロールの思想に強く影響を与えた人です。女性の権利や保護の点で考えると、とても大事なことですけど、同時に障害者の生の問題も孕んでいて、とても難しい問題だなと思います。このように、同じ空間の中に普段交わらない視点を同時に存在させることをしたくて、いくつかのレイヤーのあるインスタレーションを作りました。

Limited Vision

工藤:これはポーランドとの交流展示「Double Line – Drawing Show and Workshop – in Poland」(ヴロツワフ、2017年)に出品した作品です。

工藤:以前、バタヤ集落を調べた時に知ったのですが、戦後の貧民窟みたいなところで自立運動が始まって、身寄りのない人たちも寄り集まってがんばって生きて行こうという動きがあって、そこにいた神父さんがポーランド人だったんです。その神父さんがキリスト教を布教しながら自立を説いて、その人たちの気持ちが一つになって、貧しい中でもがんばって生きていたという実話がありまして、それで資料を集めて、そこにいた子どもたちの絵を描いて、神父さんの故郷のポーランドに持って行こうと思い、作品を作りました。

これもポーランドの交流展示「Limited Vision」(東京・ヴロツワフ、2018年)に出した作品です。

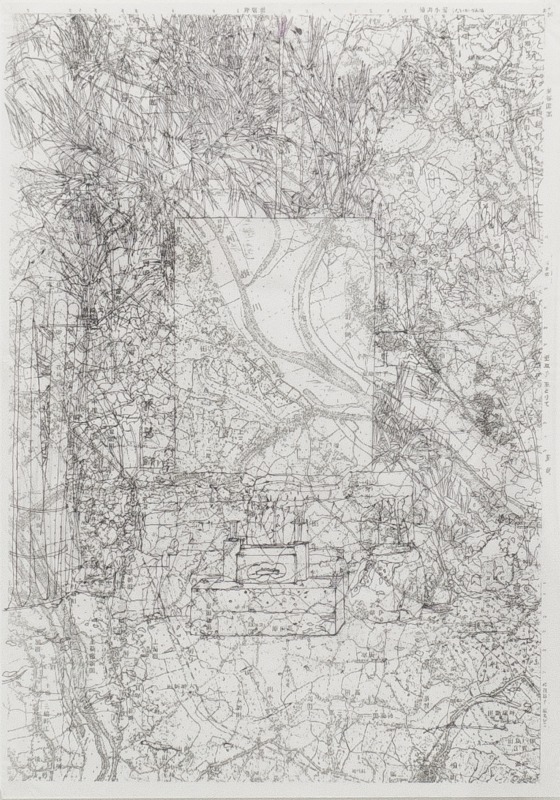

工藤:関東大震災の時に起きた福田村事件をもとにして作りました。事件のあった当時の地図と、現在の慰霊碑が立っている場所を重ねたものですね。地図は印刷で、そこの上に描かれた慰霊碑のドローイングは全部手書きです。

関東大震災の後に、朝鮮の人たちが井戸に毒を入れたというデマが広まって、その人たちが虐殺されることがありました。実はその時に日本人もたくさん殺されていて、福田村事件もそうした事件の一つです。香川県から行商に来ていた15人ぐらいの集団が、千葉県の福田村で朝鮮の人たちと間違えられて、9人が殺されたんですね。彼らが話していた讃岐弁が千葉の人たちには訛りすぎてよく分からなかったという理由で、この人たちは朝鮮人じゃないかと言われて殺されてしまった事件なんです。犠牲者の中には、2歳の子どもや妊婦さんも含まれていました。

行商の人たちが事件に遭う前に着いた神社から事件が起きた川まで、殺されてしまった子どもの視点を想像するために実際に歩きました。2歳児の身長は大体90cmくらいなので、そのくらいの高さから見える風景を描いていきました。やっぱり90cmの高さから見える風景と、自分の身長から見える風景は全然違うんです。もしかしたらこの子は、殺される前にこういう風景を見ていたのかもしれないと想像するために、実際に歩いて、風景を切り取って、作品化しました。

静かな湖畔の底から

工藤:これは2020年の個展「静かな湖畔の底から」で、津久井やまゆり園での殺傷事件をモチーフにしています。

工藤:この作品を作るにあたって、どこを切り口にしたら良いかを考えた時に、被害者のことを勝手に推し量るようなことをしてはいけないと思いまして、まずは事実を集めていこうと思ったんですね。なので、津久井やまゆり園はなぜあの場所にあったのかをまず考えてみようと思って、まずは相模湖の地域史を調べました。相模湖は津久井やまゆり園のすぐ近くにあるんですけれど、この湖は戦争のために作られた人工湖だったんですね。湖の水を水力発電に使い、戦争のためのエネルギーにするために作ろうとしたけれど、結局、戦時中には間に合わなかった。

ここにある絵は、相模湖を作るために水の底に潰された勝瀬部落を、当時の資料を見て描いたものです。絹地に、川の部分を絹糸で縫い取って描いているのですが、それは勝瀬部落の産業が養蚕だったからですね。今はない風景を、今はなくなった産業である絹糸で縫い込み、もう一度再現するということをやりました。

工藤:この目の映像は、太田さんという人の目です。この作品を作るにあたって、板橋の小茂根福祉園に二ヶ月くらい取材させてもらい、そこで太田さんと知り合いました。太田さんは言葉を喋ることはできないけれど、目と口の動きでスタッフとコミュニケーションを取ったりして、非常にユーモアのある面白い人だったんです。殺傷事件の時、犯人は言語表現ができない人から殺していったと語っていますが、人間の意思を示すのは言語だけではないと思っていたので、太田さんの存在はすごく象徴的というか、目でいろんなことを語っていたんですね。ただ、太田さんがどういう意思を示しているかはスタッフと親しか分からないんですよ。やっぱり普段の関係性とか観察から、いろいろな意思を読み取ることができていたんだなと思いました。それをこの展示の中でも記したいなと思って、太田さんの目を映像で撮らせてもらいました。

工藤:ここに置いてあるリンゴやぬいぐるみは、事件の時に被害に遭われた方たちが当時好きだったものが載っているサイトを見て、そこから私が「じゃあこれも好きかな」と考えて集めたものです。被害者は匿名で報道されていたのですが、それはここにいた人たちがちゃんと存在していたことを否定しているように感じたので、その人たちはちゃんと存在していたし、好きなこともあって、生きていたということを示したかった。それで、囲碁が好きな人には囲碁セット、缶コーヒーが好きだった人には缶コーヒーを置いたり、その人が好きだった音楽をCDプレイヤーで流したり、中山美穂が好きだった人には中山美穂の写真を飾ったり、ということを19人分行いました。

工藤:これは施設から見える遊園地です。プレジャーリゾートみたいなところですね。この遊園地の観覧車から見えた津久井やまゆり園の写真も対になっています。

ひととひと

工藤:これは「ひととひと」の展覧会「女が5人集まれば皿が割れる」(BUoY、2021年)です。

工藤:「ひととひと」は、私と神谷絢栄とJin Yeowoolとリサーチャーの高橋ひかりからなるコレクティブです。性犯罪の背景にある社会構造とか、美術史や美術業界における国内外のジェンダーギャップ等について研究したり、公開勉強会を行っているんですけど、この展覧会では、個人的な体験や個人の視点でジェンダーに関する作品を作ることをテーマにしました。「個人的なことは政治的なことである」というのは、第二波フェミニズム運動におけるスローガンです。個人的な経験も大きな社会や政治構造の中で起こったものなので、個人的/社会的と切り離して考えることはできないという考え方ですね。私たちもいろいろと勉強していく中で、実際にそうだなと感じることが多くあったので、ジェンダーについてもまずは個人的な視点で考えて作品を作ることになりました。

これは私の作品で、明治生まれのうちの祖母の人生と母の人生をテーマにしました。戦時中に祖母が住んでいた中国の浙江省・西湖の風景を印刷しています。そしてこの旗全体を日本茜で染めました。日本茜は当時、日本の国旗の真ん中の「日の丸」を草木染めするのに使われていた染料です。真ん中は、ホウセンカで染めた絹糸で「日の丸」を縫い込んであります。

下《Don’t touch me「密やかな」》2021年

工藤:これは約100年分の年表です。右から読むと女性の労働についての国の政策の年表、左から読むとうちの祖母と母と私の年表になっていて、二つの年表同士が真ん中でぶつかるような構造になっています。女性の個人史は基本的に歴史に載らないですけど、実際の政策にはすごく影響されてしまう存在なんですね。政策は個人に影響を与えるけれど、個人の人生は特に政治には影響を与えない。そういう非対称なものを、あえて同じ場所に置いてぶつからせることをしたいと思いました。

工藤:これはうちの母にインタビューした映像です。母は私を産むまでは働いてたのですが、子供を産んだら専業主婦になってくれとうちの父に言われて、専業主婦になりました。だけど、実際はすごく働くのが好きだった人なので、本当はどうしたかったのかを聞いたインタビューです。

工藤:これは、三世代にわたる教科書にホウセンカの花言葉である「私に触らないで」を一文字一文字縫い込んだ作品です。

加害者の風景論

佐々木:ありがとうございました。それではここから後半に移りたいと思います。なぜこの「風景/映画再考」という講座に工藤さんをお招きしたかを説明した後で、そこから風景と作品との関係について、工藤さんにお話を伺えたらと思っています。

佐々木:この講座でテーマにしてきた「風景論」とは何かを手短にお話ししますと、1968年に永山則夫という人物が各地でピストル射殺事件を起こすんですね。なぜ永山は事件を起こしたのかが議論される中で、松田政男や足立正生をはじめとする6名の映画監督が、永山が犯罪を犯すまでに見た景色を辿りながら、その風景を記録していく『略称・連続射殺魔』(1969/1975年)という作品を制作しました。それがきっかけになって、映画作家の原將人や写真家の中平卓馬等、様々な分野の作家や批評家を巻き込んだ風景論争が起こりました

現在の目からすると、地方の風景が均質化しているとか、どこの土地に行っても同じような風景が続いているとか、あるいはそういう均質化した風景が殺人や凶悪事件を引き起こしているんじゃないかといった風景論の問題提起は、90年代以降の郊外論やファスト風土論の先駆けとして見ることができるのではないかと思います。また、日本では稀有な理論的映画制作の試みとして風景論を捉える研究も出て来ており、今後も様々な角度から検証や再評価が進んでいくはずです。

それで、ここから工藤さんの作品と接続していきますが、風景論争以降、社会問題にまで発展するような凶悪事件とその時代の風景を結びつけて論じるという、ある種の伝統が出来ていくんですね。例えば、80年代には神奈川金属バット両親殺害事件を取り上げた藤原新也の『東京漂流』(1983年)、90年代にはオウム事件や酒鬼薔薇事件を論じた宮台真司の『まぼろしの郊外――成熟社会を生きる若者たちの行方』(1997年)、2000年代には佐賀の西鉄バスジャック事件を取り上げた三浦展『ファスト風土化する日本――郊外化とその病理』(2004年)が代表例として挙げられます。実は私自身も、2008年に秋葉原無差別殺傷事件が起きた後に『夢ばかり、眠りはない』(2010年)という郊外論的・風景論的な映画を制作する等、凶悪事件と風景の関係について以前から考えてきました。

それで、先ほど工藤さんからもご紹介いただいた「生きていたら見た風景」という展覧会の存在を初めて知った時、風景論と重なる問題意識を感じたんですね。ただし工藤さんの視点には、これまでの風景論とは大きく違っているところがありました。展覧会のステイトメントを引用します。

「相模原障害者施設殺傷事件の犯人は明確な優生思想のもとに事件を犯した。犯人は多くの障害のある他人を殺したことで社会に衝撃を与えたが、昔から障害のある我が子を殺す事件は何度も起きていた。しかしそれは今回のように公に非難されづらく殺人を犯した親側に同情すら集まっていたように思える。「内なる優生思想」は表にでなくとも暗黙の了解のように無意識のうちに心の底に棲みついている。」

私はこれを従来の風景論や郊外論への批判として読みました。というのも、先ほども見たように、凶悪事件と風景や郊外の問題を結びつける試みは、必ずと言っていいほど殺す側の視点、加害者側の視点から描かれてきたからです。それに対して工藤さんは、被害者側の視点、殺される側の視点を想像しようとする。もちろん完全な想像は不可能であっても、限りなく迫ろうとするような作品を発表しておられます。私はそこに、今後の風景論を考えていく上でのヒントがあるように思い、今回の講演をご依頼したという次第です。

被害者の風景論

佐々木:駆け足で本講座の文脈をお話ししましたが、工藤さんはこうした風景論や郊外論的な言説や芸術作品に対するアンチテーゼというか、批判的意識を込めて制作を行っている部分もあるのでしょうか。それとも直接の結びつきはないのでしょうか。

工藤:特別に意識したことはありません。むしろ一時期、藤原新也さんにすごく影響を受けた時期があって、『東京漂流』等も読んでいました。ただやっぱり、20代の時に「青い芝の会」の活動を知ってから視点が変わったということはありますね。自分には差別する意識はまったくないと思っていたにもかかわらず、実はすごく一方的な視点を持っていたことに気づかされました。現在は、自分が女性という立場でもあるので、その意味では「殺される」側でもあるし、母親であるという部分では「殺す」側でもあるという両方の立場であると思っています。

佐々木:なるほど、ありがとうございます。もう一つ、今の話に関連して「風景」についても伺いたいと思います。展覧会のタイトルにも用いられている「風景」という語について、工藤さんがどのような考えをお持ちかお聞かせいただけますか。

工藤:同じ風景を見ているようでも、まったく同じものを見ているわけではないと気づいたのは、「青い芝の会」のこともありますが、先ほどの福田村事件もそうだし、他のいろんな事件で亡くなられた方々が最後に見た風景を知りたいと思ったことが大きなきっかけだと思います。

逆に、加害者側の風景を見たいと思ったことはなくて、思いつきもしなかった。殺すことよりも殺されるかもしれないという感覚のほうが自分にとって非常にリアルで、殺されてしまった人たちに対しても、「もしかしたら自分だったかもしれない」という思いがあるんですね。だからその人たちがちゃんと存在していて、何を見たかを少しでも知りたいという気持ちがあって、それを直接体験することはできないけれど、風景を見に行くことで疑似体験したいというか、その風景を共有したいという気持ちがあったんです。

風景って、ただ風景として見ているだけだと何の意味もないんですけど、そこに何を見出すかによって、初めて意味が出てくるものだと思います。例えばそこにあった出来事とか、見ている人の属性によって、どんどん変わって見えてくる。いろんな切り取り方ができるところに興味があるのかもしれないです。

佐々木:見る人の属性によって風景が違って見えるというのは重要な論点だと思います。例えば「無差別殺人」が論じられる時、事件を起こした加害者は「特異な存在」としてその犯行動機や心理が語られる一方で、被害者の側は、「無差別」である以上、その人が被害に遭ったのは偶然だし、運が悪かったと見做され、加害者ほどは語られて来なかった。けれども近年、「無差別殺人」は実のところまったく「無差別」ではないということがしばしば議論されています。加害者は「誰でも良かった」と言うけれど、現実には女性や子ども、障害を持つ人ばかりが狙われているじゃないか、誰を殺すかの選別がはっきり行われているじゃないかという声が上がるようになった。もちろん以前から分かっていたことですが、そこに無頓着だったのは、やはりこれまでの論者や芸術家が加害者側の風景ばかりを追ってきたからではないかと思うんです。被害者側から見た風景、その人たちが見たかもしれない風景を辿ることによって、「無差別殺人」という言葉が覆い隠していた実態が見えてくる。工藤さんの作品も、鑑賞者にそのような発見を促すところに大きな意義があると感じています。

現地を歩く

佐々木:工藤さんの作品制作では、実際に現地を歩き、見て回ることが重要だというお話がありました。この点も、永山則夫の移動の軌跡を辿る『略称・連続射殺魔』を想起させるもので、風景論としても非常に興味深いところです。現地を歩くという制作のプロセスについて、あらためて詳しくお聞かせいただけますか。

工藤:まずは関係のある場所をとにかく端から端まで全部歩いていきます。事前に予備知識を持って歩く時もあるし、逆にまったく予備知識を持たないで歩いて、そこで気づいたことをメモして後で調べる時もあります。

個人的に歩く速度と思考の速度はすごく似ていると思っています。歩き出すと、思考も同じように動き出すんですね。それに、身体を使わないと地形が感じられなくて、「ここはずいぶん道が狭いところが多い」とか「なぜ上り坂と下り坂がこんなに激しいんだろう」とか「ここは谷みたいな地形になっているな」とか、そういうのを身体で感じることがすごく重要だと思っています。その時に身体で感じた感覚が、実際に自分が空間を作る時にも反映されるんです。もちろん反映されない時もあると思いますが、まずはそこを感じないとリアリティのあるものが作れない。歩いて見て、触ったり、匂いを感じたり、身体全体で思考しながら進んでいくと、やっぱり得られる情報量が違うんですよね。

ちょうど今、「馬喰横山を手繰る」(MIDORI.so Bakuroyokoyama、2021年)という展示をしているんですけど、それも展示とリサーチと制作を同時にやっていくもので、この間は元花街だった柳橋を一日中歩いていました。そこにはもう花町は存在していないのですが、よく歩いてみると面影があるんですね。カフェになっている古いお家に入ってみたら、そこが元芸者さんのお家だったりとか、そこを出てさらに歩いて、ふと表札を見たら「藤間」って書いてあったんですよ。日本舞踊の藤間流と関係があるのかなと思って、その場所に少し佇んでいたら、歌が聞こえてきて、ちょっと窓を覗いたら踊りを踊っていたんですよ。やっぱり花街の名残が今もここにあるんだなとか、そういうことは実際に歩いてみないと分からないですよね。

個人的な体験と想像

佐々木:鑑賞者が展覧会で風景を追体験することと、作家自身が実際に現地を歩いて回るという制作のプロセスが不可分であるというか、重なり合っているのが、工藤さんの作品の面白いところだと思います。先ほど「個人的なことは政治的なことである」という言葉の紹介がありましたが、ある事件が起きた現場を歩きながら、それをどう考えれば良いんだろうとか、どう理解すれば良いんだろうと思考するプロセスは、ある意味ですごく個人的な体験というか、私的な動機でもあると思うんですね。個人的な思考を他者と共有する必要はないという選択や、思考のプロセスではなく結果だけを見せれば良いという選択をする作家もいると思いますが、そこであえて自分自身の思考や体験のプロセスを共有することを選んだ理由を教えていただけますか。

工藤:私にとって制作は本当に個人的なことで、自分がまず把握したい。それについてどう考えるのかを自分で知りたいから、たくさん材料を集めて作ることをしているのですが、同時に人に見せることも重要です。私の作品は人に見せないと意味がないと思っています。

共有するというよりは体験。やっぱり鑑賞者に想像してもらいたいんですよね。想像をしないから、様々な事件が起こるんだろうなと思うんですよ。実際にあった事実や社会構造、歴史って、目に見えないじゃないですか。実際に調べないと見えないものを、作品で可視化することによって想像してもらいたい。自分がやっている制作活動は自分なりの社会運動で、見に来た人がそこで想像して初めて成立すると思っています。

佐々木:「想像する」という言葉の選択に、工藤さんの作品の倫理を感じます。例えば相模原の事件で亡くなった方々の好きなものを集めるとなった時に、資料に記されたものだけを厳密に集めるのではなくて、工藤さん自身が「これが好きならあれも好きかもしれない」と想像するプロセスが含まれるわけですよね。現実と想像の間にはもちろんズレがありますが、そのズレを無いことにしないというか、むしろはっきりズレがあることを強調するために「想像」という言葉が用いられていると思うんです。正確に想像することは不可能だけれど、それでもなお想像するのだという態度がそのまま空間上の物の配置に表れているように感じました。

工藤:やっぱり実際に全部を知ることはできないので、まずは事実を集めて、そこからなるべく理解するためにいろんなことをしてみるという感じです。小茂根福祉園で障害のある方とスタッフの方の話を聞いていると、やっぱりすごいんですよね。すごく関係性ができているので、ちょっとした目線からでも、冗談を言っているとかが分かるんです。人と人というのはそういうところだよなって思って。言語で伝わることは本当に一部しかなくて、それこそまさに想像力があるから、両者はコミュニケーションができているんです。

佐々木:想像したり解釈したりするための余白を残すためにも、インスタレーションという形式を採用していると考えて良いでしょうか。例えばリサーチの結果を論文として発表するとか、映画を撮るとか、そういう単線的な時間の中で想像してもらうのではなく、空間の中でどの順からでも回れるインスタレーションという形式を選択していることには必然性があるように思います。

工藤:そうですね。なるべく縛りの少ない状態が良いなと思っています。論文だとやっぱり言語が大事になるし、映像だとすごく時間に縛られるけれど、インスタレーションであれば好きなように見れるし、好きなところが拾えるし、それこそ風景を作っている感じなんですよね。街歩きみたいな感じで、同じ街の中に居ても何を読み取るかは人によって違う、そういう空間を作りたいと思ってインスタレーションにしています。

質疑応答

佐々木:あと少し時間がありますので、質疑のある方はいらっしゃいますでしょうか。

質問者:興味深いお話をありがとうございます。工藤さんの制作のお話を伺っていて、被害者の視点であったりとか、あるいはそれを見る人に想像させるというところで、山下菊二や中村宏等、50年代のルポルタージュ絵画を思い出したんですけれども、そこに関心はありますか?

工藤:山下菊二さんの《あけぼの村物語》は実際に見てかなりグッと来たものがありましたが、ルポルタージュ絵画を意識したことはあまりなかったです。絵画だとどうしても作者のイメージがかなり強くなってしまうので、自分の表したいこととは少し違うなと思います。

質問者:美術館やギャラリーの外に出て、野外や公共空間で行われる展示も多くありますが、工藤さんは展示室の中で展示することにこだわりがあるのでしょうか。

工藤:野外展示でも全然良いんですけど、やっぱり野外で空間を作るのは非常に難しいということもありますし、私自身は、美術館よりはオルタナティブな場所で展示をすることが多かったんですね。使われなくなった銭湯を借り切って展示をする企画を立てたり、場の持つ意味や歴史を合わせて作品を作ることをやっていた時期のほうが長かったんです。ただ、その場に影響されすぎるのも難しいなと思い始めて、やっぱり自分の作りたい空間が作りやすいということでホワイトキューブのほうに行きました。町展示、町芸術祭に参加して展示をしたこともありましたし、いろいろ試してみてこっちに行き着いたっていう感じがあります。

質問者:ある風景が自然に戻っていたり、空き地になっていたりする場合、加害者と被害者の視点を差異化するのは難しいように思えますが、どのような切り口があり得るとお考えなのか、少し気になりました。映画であれば音声を使うことができるのですが、絵画の場合はどうなのかなと。

工藤:おっしゃる通り、風景は変わっていきますので、昔の事件の場合等、当時のまま残っていないことも多いです。あまりにも面影がない場合のことも考え、なるべく当時の地図や当時の風景が写っている写真等も事前に探して、現在とどのように変わったのか、またなぜ変わったのか等も調べるようにしています。

視点という点では単に被害者の見た風景を辿るだけでは想像できないことも多いので、被害者のそれまで辿った人生を知れる情報を調べ、それに関連する物を見たり触れたり等して想像し、絵画(風景)の他に関連するオブジェクトやテキストを並べる等してそれらを見ながら風景の見え方が変わる体験ができればと思っています。なので、私自身がインスタレーション作品を作る理由は、作品の中で異なるメディアを配置でき、鑑賞者が好きに想像したり判断できるからです。そこに可能性を感じています。

質問者:デモにも参加されたことがあるということですが、具体的に政治的な問題にコミットしたい、影響を与えたいという思いはあるのでしょうか。

工藤:私は社会に生きる者として、政治や制度等に疑問を持てば意見を言っていくという姿勢を持つことは自然なことだと思っています。ただ、美術作品の中では直接的、具体的な訴えをすることは今はしたいと思っていません。それは政治や制度等を変えるにも、まず主体的に考えるという経験が必要になり、それにはまず他者についての想像力が必要だと思うからです。私は作品においては鑑賞者に自由に想像してもらうことで、その後の考え方や感じ方、行動が変わっていくことを期待しています。

佐々木:それではこの辺りで終わりたいと思います。工藤さん、今日はありがとうございました。

工藤:ありがとうございました。